岡山大学が熱電変換材料の新設計指針を発表し、持続可能社会へ貢献

岡山大学が有機高分子系熱電変換材料の新指南を発表

国立大学法人岡山大学は、次世代の有機高分子系複合熱電変換材料に関する新しい設計指針を発表しました。この研究は、岡山大学の林靖彦教授が他国の大学と共同で進めたもので、排熱から電力を効率的に生み出す技術の向上を目指しています。

研究の背景

熱電変換材料は、工場や車の排熱を直接電気に変換することでエネルギーを有効活用する可能性を秘めています。特に、有機高分子系の複合材料は、軽量かつフレキシブルでありながら低コストであるため、その応用が期待されています。しかし、これまで「ゼーベック係数」と「導電率」の両者を同時に高めることが難しいという課題がありました。

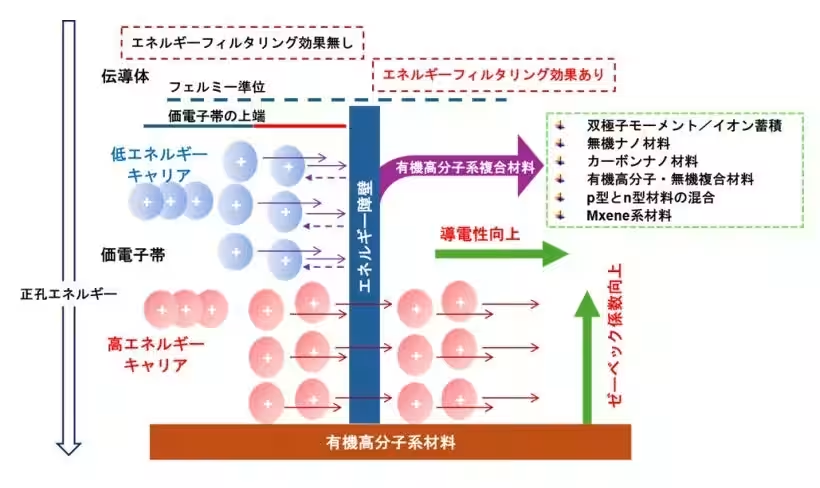

新たな設計指針

今回の研究で示された設計指針は、まず異なる材料が接する界面のエネルギー障壁に注目しました。具体的には、障壁の高さを約0.05〜0.1 eVに最適化することで、低エネルギーキャリアを効果的に遮断し、高エネルギーキャリアだけを効率良く通過させる「エネルギーフィルタリング効果」を実現しました。この結果、ゼーベック係数と導電率の両者を向上させる新しい手法が確立されたのです。

この新しい指針は、ウェアラブルデバイスやフレキシブルセンサー、自立電源装置、また環境中の150℃以下の低温排熱を回収する技術などに直接応用できるとされています。これにより、持続可能で低炭素な社会の実現を後押しすることが期待されています。

国際共同研究の意義

今回の研究は、エチオピア、中国、シンガポールの大学と連携して行われました。この国際共同研究の成果は、2025年9月に英王立化学会の学術雑誌「Journal of Materials Chemistry A」に掲載される予定です。このような国際的な協力が、持続可能なエネルギー技術の向上に寄与することは、世界的な課題解決に向けた重要な一歩です。

林靖彦教授は、「経験を積むことができたこの研究を通じて、社会での実用化に向けた越えなければならない壁を克服する設計原理の体系化に取り組んだ」と語っています。

まとめ

岡山大学の新しい設計指針は、エネルギー変換技術の進化を促し、持続可能な社会へ貢献するための重要な成果となるでしょう。この技術革新は、私たちの日常におけるエネルギーの使い方を変え、より良い未来への大きな道筋を示すものです。岡山大学の取り組みに今後も注目していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。