岡山大学が世界初のAI胆道インジケータシステム開発に挑む!

岡山大学がAIを活用した胆道診断システムの開発に着手

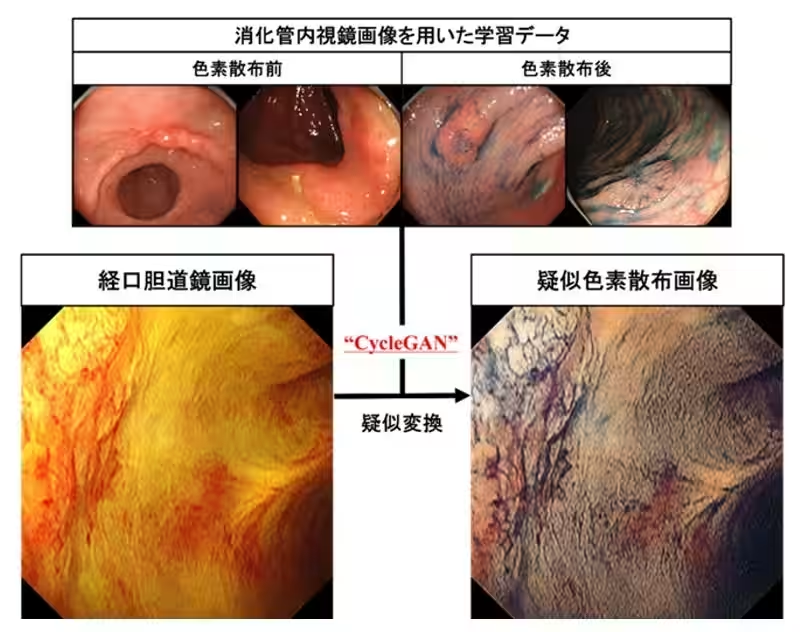

岡山大学病院消化器内科の佐藤亮介医員が率いる研究チームが、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「令和7年度医療機器等研究成果展開事業チャレンジタイプ」に採択され、世界初の人工知能(AI)による胆道内視鏡画像診断システムの開発を開始します。このシステムは、胆道内を観察する胆道鏡の画像をAIが解析し、病気の診断を大幅に向上させることを目指しています。

胆道がんは早期発見が難しく、患者の5年生存率は30%未満とされており、ますますの医療的なニーズが求められています。このシステムの導入によって、がんの存在やその範囲を同時に診断できるようになり、診断精度の向上が期待されています。もともと多くの症例で診断が難しかったため、この新技術の開発は医療の現場において非常に重要な意味を持ちます。

研究開発の背景と目的

佐藤医員は「このシステムは胆道がんの診断精度を大幅に高めることを目指しています。特に、悪性か良性かの区別や、がんがどの程度進行しているかをより正確に評価できるようにしたい」と述べています。この研究は、胆道内視鏡を用いた観察に基づいて、AIを駆使して画像解析を行い、結果を医師に明示的に提示することで診断を支援します。

AMEDのチャレンジタイプとして採択されたことにより、このプロジェクトは独自の開発機会を得られることになります。研究チームは、新たな発想とアプローチを取り入れ、ここで得た知見を基に次のステップへ進んでいく予定です。

医療の未来を変えるAI技術

今回のプロジェクトには、岡山大学の内部だけでなく、株式会社両備システムズとの共同研究も含まれています。両備システムズはAI技術に関する専門知識を持つ企業であり、プロジェクトの技術的なサポートを行います。両者の強みを活かし、胆道がんの診断精度を飛躍的に向上させるシステムを開発することを目指ます。

期待される成果

このAI診断システムが完成すれば、根治的な手術を行うための適格な診断が提供できるようになり、さらに長期的には患者の生存率の向上が期待されます。医療費の削減はもちろんですが、患者の生活の質を向上させるためにも重要な取り組みとなります。

「胆道がんは診断が非常に難しい病気ですが、私たちの研究がその壁を越える助けになることを願っています」と佐藤医員は意気込みを語りました。

岡山大学病院消化器内科の取り組みは、医療界だけでなく、地域社会にとっても重要な意味を持ちます。この新たな医療技術が普及することによって、患者にとってより良い未来が実現されることを期待しています。

研究開発のスケジュールについて

本研究は2025年から開始され、1年間で初号試作機の開発を行う予定です。今後も進捗状況に注目が集まる中、岡山大学の持続可能な開発目標(SDGs)の推進とも相まって、地域社会への貢献が果たされることを祈ります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。