岡山大学の研究が示す歯周病と糖尿病の深い関係性とは

岡山大学の研究が示す歯周病と糖尿病の深い関係性

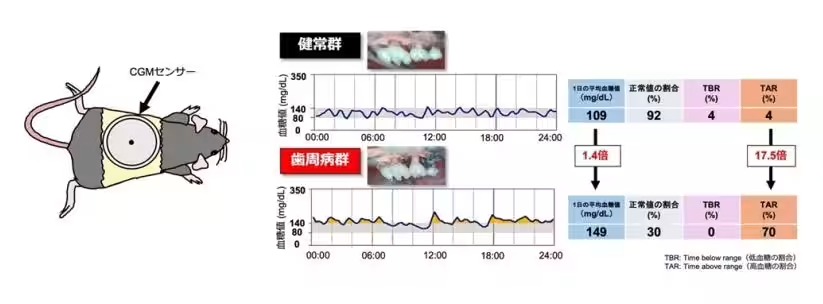

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の研究チームによる最新の研究が、歯周病が血糖値の日内変動に及ぼす影響について新たな知見を提供しました。これは、持続型血糖測定(CGM)センサーを使った歯周病マウスモデルを用いたもので、世界で初めて確認された結果です。

歯周病がもたらす全身の影響

研究チームは、歯周病が進行することで全身性の炎症が亢進し、腸内細菌のバランスが崩れることが糖代謝に影響を及ぼすことを発見しました。このメカニズムにより、インスリン抵抗性が引き起こされ、結果として血糖値の管理に悪影響を及ぼす可能性が示唆されています。

糖尿病患者への影響

従来、糖尿病の血糖管理はHbA1cや空腹時の血糖値を基準に行われてきましたが、近年ではCGMによる血糖値管理が主流になっており、血糖値の日内変動の管理が糖尿病合併症のリスク低減において重要視されています。今回の研究成果は、口腔疾患である歯周病がこの管理において重要な役割を果たす可能性を示しています。

医科歯科連携の重要性

この研究は、歯周病と糖尿病がどのように相互に影響を及ぼすのかを探るものであり、医療現場における医科と歯科の連携の重要性を再認識させる結果となります。研究に参加した医学部と歯学部の教授陣は、今後の臨床研究を通じてこの知見をさらに検証し、多くの糖尿病患者に役立てたいと考えています。

研究者たちの意気込み

高盛萌可大学院生は、ヒトと同様にマウスで血糖値の変動をモニタリングできることを嬉しく思い、研究が糖尿病患者の医科歯科連携医療の発展に寄与することを願っています。一方、大森一弘准教授は、血糖値の日内変動に焦点を当てた研究が過去に存在しなかったことに驚き、腸内細菌叢の乱れが糖尿病に与える影響についてさらに深く研究していきたいと述べています。

この新たな研究成果は、科学的根拠として、歯周病と糖尿病の治療における統合的アプローチを促進することが期待されています。

研究の詳細

研究成果は2025年10月6日付で国際学術誌『Scientific Reports』に掲載され、詳細な実験内容や結果については以下のリンクから確認することができます。

科研の詳細情報

まとめ

岡山大学のこの画期的な研究は、歯周病管理が糖尿病患者の健康促進にとって重要な役割を担っていることを示唆しており、今後の医療の方向性に大きな影響を与える可能性があります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。