岡山大学がオオムギのアルミニウム耐性に関する新たな発見を報告

岡山大学が明らかにしたオオムギのアルミニウム耐性メカニズム

岡山大学の異分野基礎科学研究所から嬉しいニュースが届きました。新たに発見されたオオムギのクエン酸輸送体AACT1の立体構造が解析され、特に酸性土壌でのアルミニウム耐性に関する重要な知見が明らかになったのです。この研究は、国立大学法人岡山大学の菅倫寛教授を中心とする研究グループによって行われました。彼らは、馬建鋒教授、三谷奈見季准教授、篠田渉教授、浦野諒助教とともに、オオムギ由来のタンパク質について詳細な研究を進めてきました。

クエン酸輸送体AACT1の重要性

オオムギは多くの作物と同様に酸性土壌での生育に苦しむことがあります。酸性土壌ではアルミニウムが溶出し、植物にとっては有害となり、成長を阻害します。しかし、一部の植物は進化の過程でこの環境ストレスを緩和する能力を獲得してきました。オオムギの一部品種は、根からクエン酸を分泌することでこのアルミニウムの毒性を和らげることができるのです。

AACT1はこの過程に関与するタンパク質であり、その構造の解明は農業における新しい展望を提供します。この研究が進むことで、酸性土壌でも健全に育つ作物の開発が期待できるようになります。

立体構造の解明によって広がる可能性

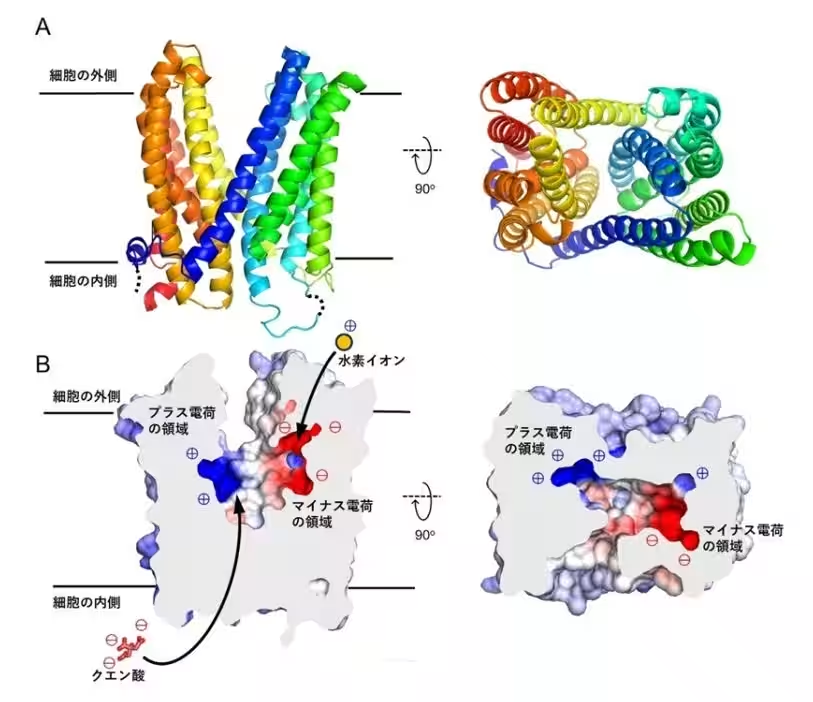

今回の研究によって、AACT1の立体構造が解析され、クエン酸を輸送する仕組みが明らかになりました。これは単に構造を理解するだけでなく、植物がどのように酸性環境で適応しているかを掘り下げる重要なステップです。この知見により、農作物の品種改良が可能になるだけでなく、持続可能な農業に向けた道が開かれるかもしれません。

研究の背景

この研究は、2025年8月5日に「Proceedings of the National Academy of Sciences」に掲載され、多くの注目を集めています。研究を進めたチームは、多くの支援を受けるなかで、この成果を成し遂げました。特に、岡山大学大学院のベトナム出身の留学生、チャン・グエン・タオ氏が5年間にわたって進めた研究が決定的な役割を果たしました。

菅教授は「AACT1は馬教授のチームによって発見されたもので、その構造は長らく未解明でした。この成果は彼女の努力とチームの結束の賜物です」と述べています。

作物開発に向けた期待

今後、このAACT1タンパク質の機能を精密にコントロールできれば、収穫の安定性を向上させる新たな品種の開発に繋がる可能性があります。これは、特に農業に依存している地域にとって、大きな福音となるでしょう。さらに、研究の進展により、環境ストレスに強い作物が増えることで、持続可能な農業の実現にも寄与することが期待されます。

このような研究成果は、地域の農業や食料安全保障に対する貢献だけでなく、地球全体の環境保護にも繋がります。岡山大学の研究チームの活動は、今後も目が離せない動向となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。