岡山大学、火星の中緯度クレーターにおける氷の歴史を解明

岡山大学、火星の中緯度クレーターにおける氷の歴史を解明

岡山大学が主導する研究チームが、火星の中緯度地域における氷の歴史を解析し、大きな成果を上げました。これによって、火星の気候変動に関する新たな視点が開かれることが期待されています。

研究の背景

火星の氷は、その気候変動を理解する上で非常に重要な情報源ですが、その全体像は従来あまり解明されていませんでした。今回の研究では、岡山大学と協力しているJAMSTEC(海洋研究開発機構)、高知大学、東京大学大学院工学系研究科の研究者たちによって、NASAの火星探査機が提供した高解像度画像を用いて750以上の中緯度クレーターを調査しました。

研究の方法

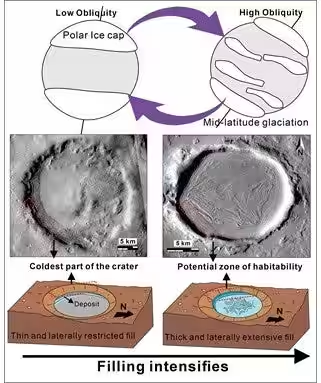

研究チームは、氷によって形成された地形やクレーターの年代、さらに気候モデルを組み合わせ、過去約6億年にわたる氷の蓄積とその分布の変化を明らかにしました。特に、氷はクレーターの南西側に蓄積しやすいことが判明し、これは日射量の変化や影による「コールドトラップ」と関連しているとされています。

研究の結果

1. 複数回の氷蓄積イベント

研究の結果、アマゾニアン期には複数回の氷の蓄積が確認され、それぞれ供給方向や厚さが異なることが分かりました。火星の自転軸の傾きの変動が、これらの氷の蓄積に影響を与えていた可能性が考えられます。

2. 氷の分布の変化

約6億4千万年前には、火星の氷が現在よりも広い範囲にわたって厚く分布していたことが示されました。しかし、その後、徐々に氷の量が減少し、約9800万年前には限られた範囲にまで縮小しました。これは、火星の湿潤な気候から乾燥寒冷な時代への移行を示す重要な証拠とされています。

将来の研究への影響

この研究成果は、火星の氷とその気候の歴史の解明に寄与するだけではなく、将来の探査ミッションにおいても水資源の利用に役立つ知見となることが期待されています。観測データと気候モデルの解析を統合することで、より具体的な火星探査戦略が立てられるでしょう。

Trishit Ruj准教授のコメント

研究を主導したTrishit Ruj准教授は、「今回の成果は、国内外の大学や研究機関との共同研究の賜物です。この新たな発見を通じて、火星の氷に関する様々な謎を解明し、次世代探査機の着陸地点の選定に貢献できることを願っています」と述べています。

研究論文の掲載

本研究成果は、国際的に権威のある地質学のジャーナル「Geology」に2025年9月に掲載される予定です。研究論文では、長期的かつ多段階の氷の蓄積メカニズムについて詳細に論じられることになります。

まとめ

岡山大学の貢献により、火星の氷の蓄積に関する新たな理解が進みました。この研究は、私たちの火星への理解を深め、未来の探査活動に新たな道を開くことになるでしょう。岡山大学が示す最先端の科学研究は、私たちにとっても興味深い探索の未来を感じさせてくれます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。