岡山大学が多文化共修事業の特別セミナーを開催し、国際教育の重要性を再認識

岡山大学が多文化共修事業を推進

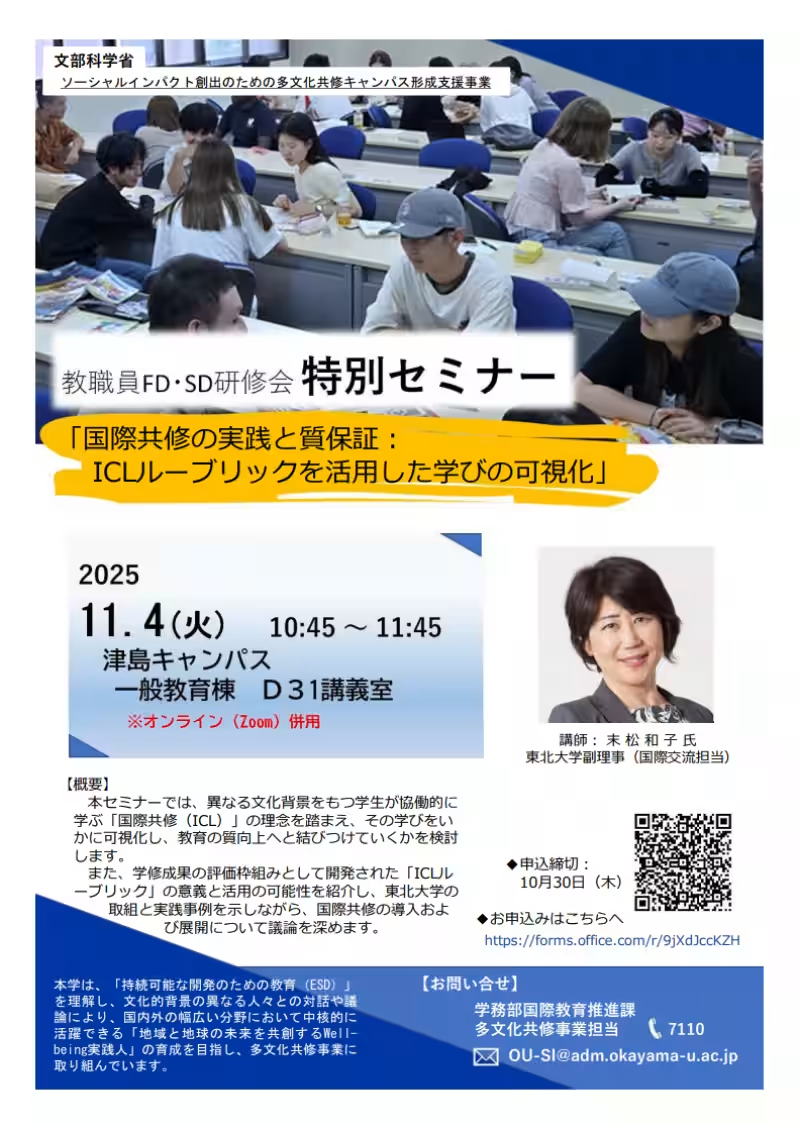

2025年11月4日、岡山大学では特別セミナー「国際共修の実践と質保証:ICLルーブリックを活用した学びの可視化」が行われました。このセミナーは、文部科学省に採択された「ソーシャルインパクト創出のための多文化共修キャンパス形成支援事業」の一環として開催され、岡山大学の教職員約100名が参加しました。

開会の挨拶と講演内容

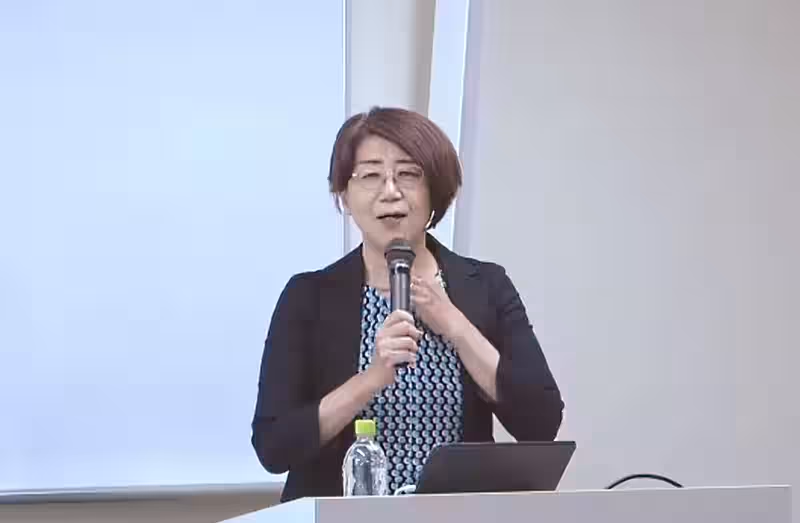

開会にあたり、岡山大学の菅誠治理事(教学担当)・上席副学長が挨拶し、その後、東北大学で国際交流を担当する末松和子副理事が講演を行いました。末松氏は「なぜ今国際共修なのか?」といった問いかけから始まり、多文化共修がどのように大学教育に影響を与えるかについての重要な解説を行いました。

特に、彼女は東北大学におけるカリキュラムの国際化の歩みについて触れ、実際に行われた多文化共修事業の詳細や国際共修ルーブリックの開発プロセスについて話しました。今回のセミナーでは、「自己成長への力」や「協働への力」といった評価の4つの大項目が提示され、すべての参加者にとって明確かつ理解しやすい内容となっていました。

質疑応答と多文化共修の挑戦

質疑応答では、多文化共修における言語の壁について意見が交わされました。「言語能力だけを評価するのであれば、TOEICなどを利用すれば済む。しかし、その先にある学びの深さに目を向けることが肝心です。」との末松氏の言葉は、多文化共修の意義を再認識させるものでした。

このように、言語の壁が多文化共修の大きな課題であることが認識されるとともに、実際の学びにおける多文化共修の重要性が浮き彫りとなりました。今後、岡山大学はこの多文化共修事業を通じて大学の国際化を進め、地域や国際社会の発展に寄与することが期待されています。

まとめ

国際化が進む現代社会において、岡山大学の多文化共修事業は非常に重要な役割を果たすと考えられます。地域中核の研究大学として、岡山大学はこの取り組みを通じて、教育の質を向上させ、より良い社会の形成に貢献していくでしょう。次回の活動やセミナーもぜひ注目していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。