岡山大学が笠岡高校の探究活動を初めて支援:主体的な学びの実現に向けて

岡山大学が笠岡高校の探究活動を支援

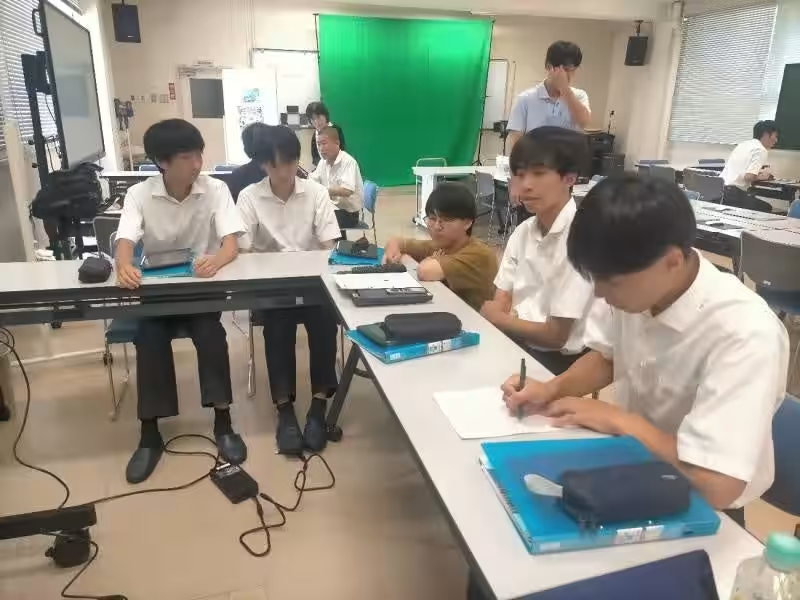

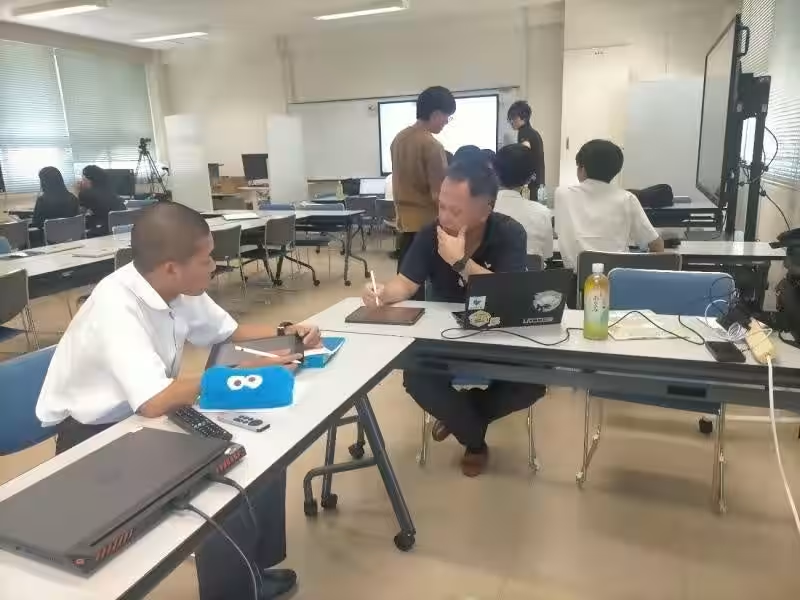

岡山大学(岡山市北区)は、2025年7月15日に岡山県立笠岡高等学校の「総合的な探究の時間」において、高校生の探究活動を支援しました。この取り組みでは、同大学の野上保之教授を中心に、データサイエンス部の学生や大学院生が参加し、高校生との協働によって学びの場を創出しました。

これまでの支援は主に教員による講演でしたが、今回は学生が主体となり、高校生の探究活動をサポートするという新たな試みです。データサイエンス部の学生たちは、高校生の問いに対して具体的な助言を行い、情報収集や分析、発表の準備に至るまでのプロセスで、伴走者として寄り添いました。これにより、自主的に学ぶ力を高めることを目的としています。

西村校長は、教育のDX化に力を入れており、「総合的な探究の時間」での問いを立てる力と教科の学びを融合させ、AIや機械で解決すべき問題と人間が解決するべき問題の識別力を育むことを目指しています。生徒たちも大規模言語モデルを駆使し、課題解決に取り組んでいます。

支援当日、高校生たちは様々な問いを提起しました。「16歳以下はSNSへのアクセスを制限すべきか?」「人間とAIの創作物に関する評価の違いは何か?」「若者向けのアプリを制作したい」など、多岐にわたる問いに対して、DS部の学生が真剣に向き合い、全力で応えました。

野上教授は、「高校生の自由な発想に触れる機会を得られ、本学の関与には意義がある」と語り、今後もこうした支援を続けていく意向を示しました。

このように、岡山大学の取り組みは教員と生徒との関係を超えた新たな学びを生み出し、地域における教育の質の向上に寄与しています。岡山大学は、今後も高校の教員や生徒のニーズに応じた支援を強化し、地域の中核大学としての役割を果たしていくことを目指しています。*

笠岡高校における探究活動の未来

西村校長は、このDXジャイアントの取り組みを通じて、学生たちが創造性や思考力を高める体験ができることを期待しており、ともに深化していく学びの場の形成を目指しています。特に、成長するAI技術を利用し、探求活動を行う生徒たちには、未来を見据えた思考方法が求められています。アフターコロナの時代においては、教育のデジタル化が進む中で、生徒が主体的に学ぶ力を育むことが求められています。この取り組みはその一環であると同時に、地域の教育の新たな可能性を示唆しています。

今後も岡山大学は、地域社会と連携しながら、教育改革を推進するとともに、高校生たちが能力を最大限に発揮できる環境づくりに精力的に取り組むことでしょう。地域社会との共創活動に期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。