岡山大学、真核生物の新たな酸化鉄形成メカニズムを解明

岡山大学、真核生物の新たな酸化鉄形成メカニズムを解明

近年、環境問題に関心が高まる中、岡山大学の研究チームが注目すべき成果を上げました。彼らは、真核生物が酸化鉄の一種である磁鉄鉱をどのように形成するのか、そのプロセスを世界で初めて解明しました。この研究は、環境に優しい材料の開発や、鉄が関与する疾患治療研究にも新たな道を切り開く可能性を秘めています。

研究の背景

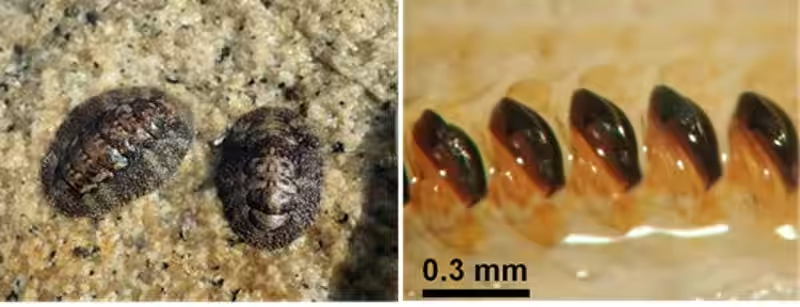

今回の研究において、岡山大学の根本理子准教授を中心とする研究グループは、オキシダントであるヒザラガイから新規タンパク質「RTMP1」を発見しました。ヒザラガイは、このタンパク質を使用することで、非常に硬い「磁鉄鉱の歯」を形成することが知られていますが、これまでその具体的なメカニズムは謎でした。

ヒザラガイの歯は、人工ダイヤモンドであるジルコニアを超える耐摩耗性を持っていると言われており、その形成過程に関連する分子の痕跡を追うことが重要でした。

RTMP1の発見

研究チームは、RTMP1というタンパク質がどのようにヒザラガイの歯の形成に関わるのか、詳しく分子レベルで解析を行いました。彼らはRTMP1が、ヒザラガイの歯を構成するキチン繊維に結合し、その上に酸化鉄を形成することを明らかにしました。

この発見は、生物が鉱物を形成する過程の理解を深めるもので、今後の環境に優しい材料の合成技術にも寄与することが期待されています。

環境への影響と未来の展望

酸化鉄は通常、高温高圧の条件下でマグマから形成される火成岩の一部として観察されていますが、真核生物がこのような酸化鉄を体内で形成する例は極めて少なく、今回の成果は生物界の持つ潜在能力を示すものでもあります。また、環境に優しい技術の開発に繋がる可能性があるため、産業界での応用も期待されています。

根本准教授は、「この研究の成果は、生物による鉱物形成の理解を深めるだけでなく、環境に優しい材料や、鉄に関連した疾患の研究への応用も見込まれています」とのこと。

研究の意義

これらの研究成果は、2025年8月に米国の科学誌『Science』に掲載され、大きな注目を集めることが予想されます。岡山大学のチームは今後も、環境問題や生物の不思議な特性に関する研究を進め、持続可能な未来に向けた新たな知見を提供し続けることでしょう。部活動や研究が結びつくことによって、次世代の科学者を育成する役割も果たしています。

私たちの生活や環境に密接に関連する研究が進む中で、岡山大学の成果は、地域や国、さらには世界の未来に向けた新たな希望を示しています。これからの研究動向にも目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。