岡山大学が目指すカーボンニュートラルへの取り組みと地域連携の新たな可能性

岡山大学が目指すカーボンニュートラルへの取り組みと地域連携の新たな可能性

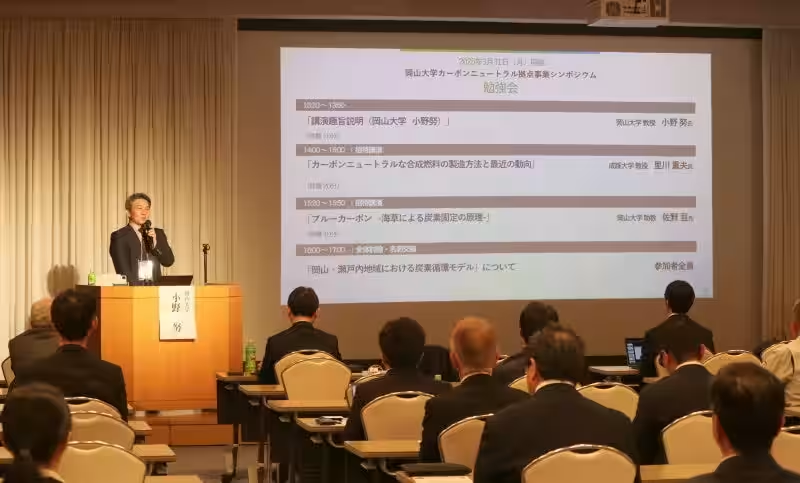

2025年3月31日、岡山市の岡山コンベンションセンターにおいて、「岡山大学カーボンニュートラル拠点事業勉強会」が開催されました。このイベントは、地域資源を活用し、持続可能な社会を実現するための具体策を模索する場として、自治体や企業、学術機関から約80人が集まり、対面形式で議論が交わされました。

大学のカーボンニュートラル拠点形成事業の一環として、岡山地域の特性を生かしながら周辺地域との協力を図ることが目的です。開会に際し、環境生命自然科学学域の小野努教授は、「カーボンニュートラルに向けた取り組みは産業界や学術界、地域社会で急加速しており、連携を通じて具体的な実装段階に移行しつつある」と述べ、この勉強会の重要性を強調しました。そして岡山や瀬戸内地域が持つ森林・海洋資源、さらには大型化学コンビナートの存在が、炭素循環モデルを考える上での貴重な資源であることを説明しました。

続いて、成蹊大学の里川重夫教授による講演では「カーボンニュートラルな合成燃料の製造方法と最近の動向」がテーマとなり、合成燃料の必要性やその製造プロセスが紹介されました。里川教授は、日本における再生可能エネルギーを用いた水素製造コストの課題を指摘し、特に地域レベルでの電力グリッドの整備が重要であると強調しました。

さらに、岡山大学の佐野亘助教は「ブルーカーボン~海草による炭素固定の原理」というテーマで発表しました。海洋資源としての海草による炭素固定のメカニズムや、最近の研究成果について紹介し、日本の広い海岸線がもたらすブルーカーボンの潜在力についても言及しました。しかし、研究開発の進展はまだ途上であるとも述べました。

勉強会の最後には、「岡山・瀬戸内地域における炭素循環モデル」をテーマに全体討論が行われ、参加者と登壇者が意見を交わしました。地域に存在するグリーンカーボン(森林資源)やブルーカーボンを活用した持続可能な炭素循環の実現に向けての多くのアイディアが生まれました。岡山大学では今後も地域特有の持続可能なエネルギーや物質循環のモデルを模索し、地方創生に貢献していく意向を示しています。これからも岡山大学の取り組みに注目し、その成果に期待したいと思います。

関連リンク

サードペディア百科事典: 岡山大学 カーボンニュートラル エネルギー

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。