細菌の運動機構に新たな発見!スピロプラズマのユニークなアクチン研究

スピロプラズマの運動機構に関する新たな発見

長岡技術科学大学、岡山大学、大阪公立大学の研究チームが、病原細菌「スピロプラズマ」のユニークな運動メカニズムに関する重要な知見を得ました。この研究は、科学界において注目される成果であり、細菌の動きの理解を深めるものとなっています。

研究の背景

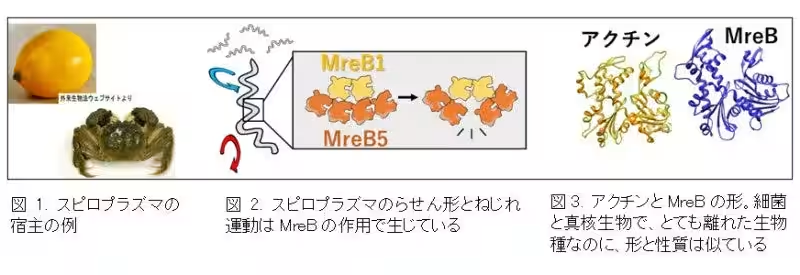

スピロプラズマは、細胞壁を持たない細菌で、独特のらせん形状をしており、特徴的な運動を行います。この動きは、特に植物や甲殻類に対する病原菌として知られており、その研究は農業や生態系における重要な意味を持ちます。

アクチンの高活性

研究によれば、スピロプラズマの運動を支えるのは「アクチン」というタンパク質で、2つの異なるMreBというタイプのアクチンが関与しています。その中でも、MreB1というアクチンは、高いATP加水分解活性を持ち、細菌が効果的に運動を行えるようにする役割を果たします。この発見により、MreB1がもう一つのMreBであるMreB5の繊維構造を制御することが明らかになりました。

複雑な運動メカニズム

この研究は、運動に関与する複数のタンパク質が協力して働くメカニズムを提案しています。それは、MreB1がMreB5の構造をぐらつかせ、細菌のねじれた運動を生むという新たな見解です。この研究成果は、今後の微小モーターの開発や病原菌の動きを制御する技術にとって、基盤となる可能性があります。

今後の応用と期待

この研究の成果は、農作物や水産物の保護につながる新しいドラッグデリバリーシステムや、微小モーターの設計において非常に重要な役割を果たすと期待されています。また、スピロプラズマの動きをコントロールする技術が確立されることで、これまでにない新たなバイオテクノロジーの可能性が開かれます。

研究成果の概要

この研究の詳細は、著名な学術誌「Journal of Biological Chemistry」に、2025年7月に掲載されました。研究グループは藤原郁子准教授をはじめ、岡山大学の高橋大地特別研究員、宮田真人教授らが参加しています。彼らの研究は、細菌の運動を理解する上での重要な一歩となるでしょう。

結論

岡山大学を中心としたこの共同研究は、細菌スピロプラズマのユニークな運動機構を明らかにし、今後の研究や技術開発に向けた新たな視点を提供しています。農業や環境保護におけるその影響は計り知れません。これからの続報に注目が集まることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。