岡山大学が推進する中四国・播磨ヘリウムリサイクルの取り組みと今後の展望

岡山大学が推進するヘリウムリサイクルプログラム

地域研究機関の連携による持続可能な科学技術の推進を目指す「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」(通称:中四国・播磨HeReNet)が、岡山大学を中心に始動しています。液体ヘリウムは、国内での生産がなく、全量が輸入に依存しているため、コストが高騰し、研究者にとっては深刻な問題となっています。

ヘリウムの重要性と課題

液体ヘリウムは、主に低温環境で使用される研究設備、特に核磁気共鳴(NMR)装置などで欠かせない資源です。輸入依存による価格高騰や供給不足が研究の進行に影響を及ぼしており、より良い研究成果を目指す上での障壁となっています。これに対する解決策として、岡山大学はヘリウムのリサイクルシステムの構築に取り組んでいます。

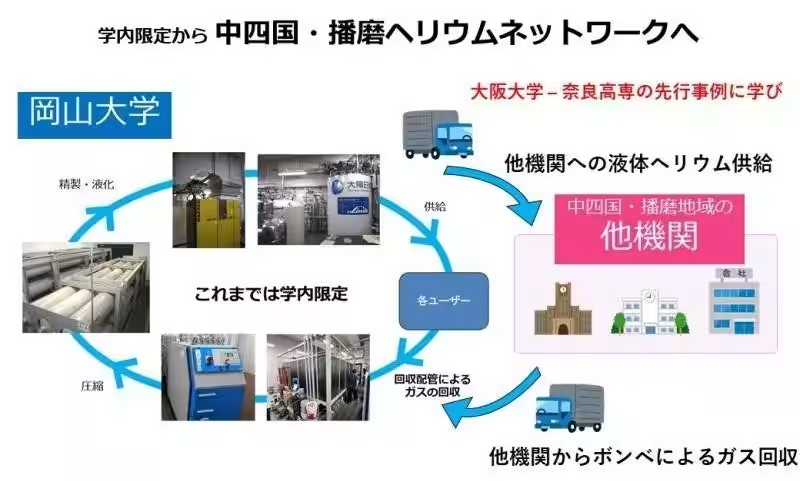

ヘリウムリサイクルシステムの概要

岡山大学は、ヘリウム液化装置を有し、使用後に発生したヘリウムガスを回収し再利用する仕組みを整えています。このシステムにより、学内の研究者は安定的に液体ヘリウムを利用できるだけでなく、環境にも優しい循環利用を実現しています。説明会では、このリサイクルプロセスの詳細や連携機関との協力体制が紹介され、活発な意見交換が行われました。

参加機関との連携

学外説明会には、大学や研究機関など8つの関連機関が参加し、岡山大学が設計した新しいヘリウムガスの回収手法に関して意見を交わしました。ヘリウムガスをガスバッグで回収し、圧縮機を使ってボンベに詰め替え、本学に移送するシステムが整えられることで、新たなリサイクルの枠組みが形成されます。この取り組みにより、地域の研究機関全体でのヘリウムの有効利用が進むことが期待されています。

研究力向上を目指して

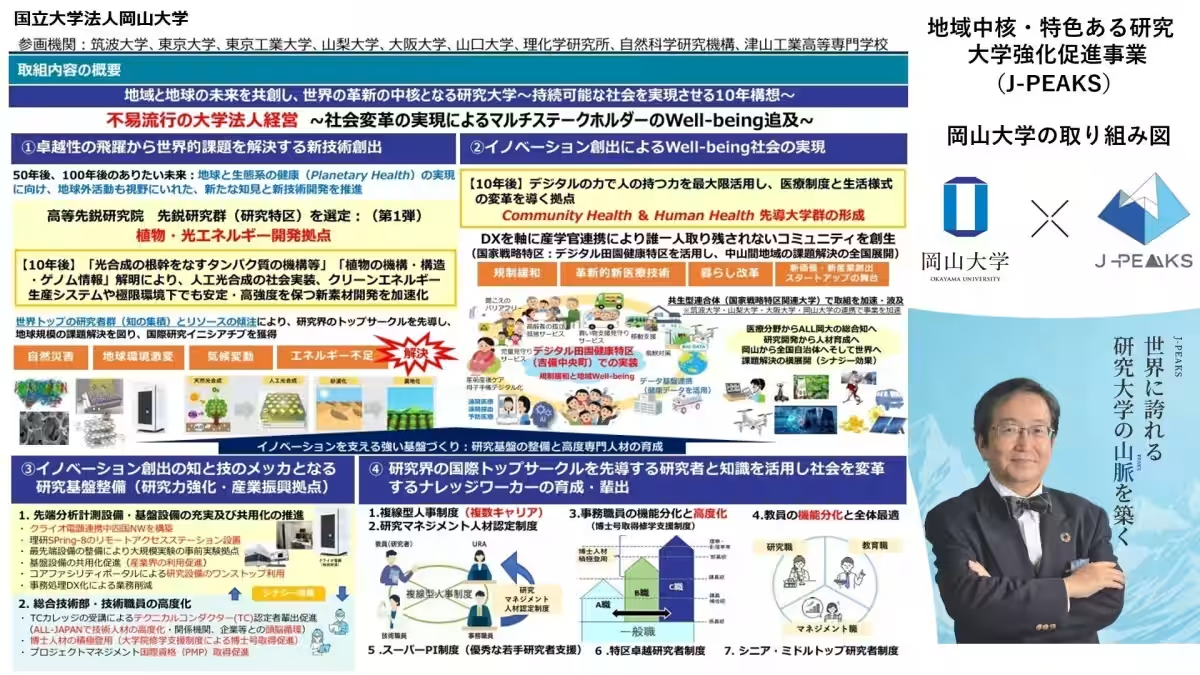

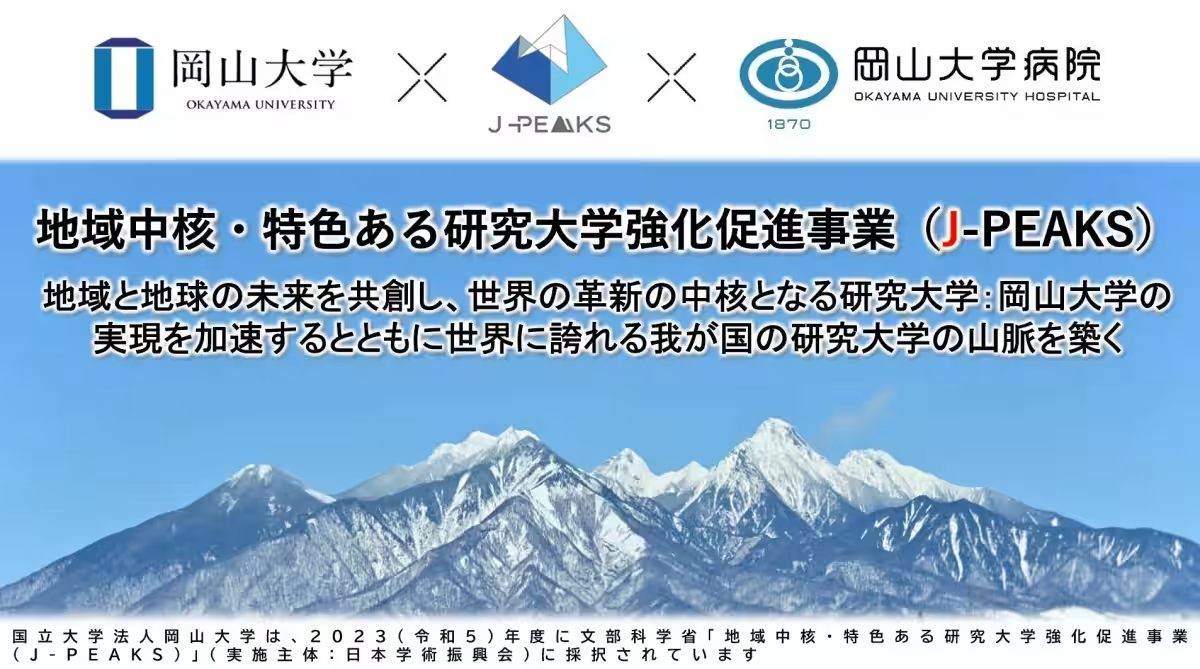

岡山大学は、文部科学省の支援を受け「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択されており、地方の研究環境を改善し、科学技術のイノベーションを促進するための施策を推進しています。このプロジェクトは、地域社会における研究機能の高度化を実現し、持続可能な研究基盤を構築することを目指しています。

那須学長の見解

那須保友学長は、これまでの活動から得られた知見をもとに岡山大学の運用強化と地域への供給体制の構築を進めていく意義を強調し、「中四国・播磨HeReNet」は他機関との協力を通じて液体ヘリウムの有効利用を促進する重要な取り組みであると述べています。その地域貢献と科学技術の発展を支える役割に期待が高まっています。

結論

岡山大学が進める中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワークは、地域の科学研究の持続可能性を高めるために不可欠な取り組みです。このプロジェクトは、地域内外の研究機関との連携を一層強化し、岡山大学を知と技の中心地として成長させるために重要な役割を果たしていくことでしょう。今後の進展が大いに期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。