津南醸造が岡山理科大学と連携し酒粕由来の新素材開発に成功

新素材の開発に向けた挑戦

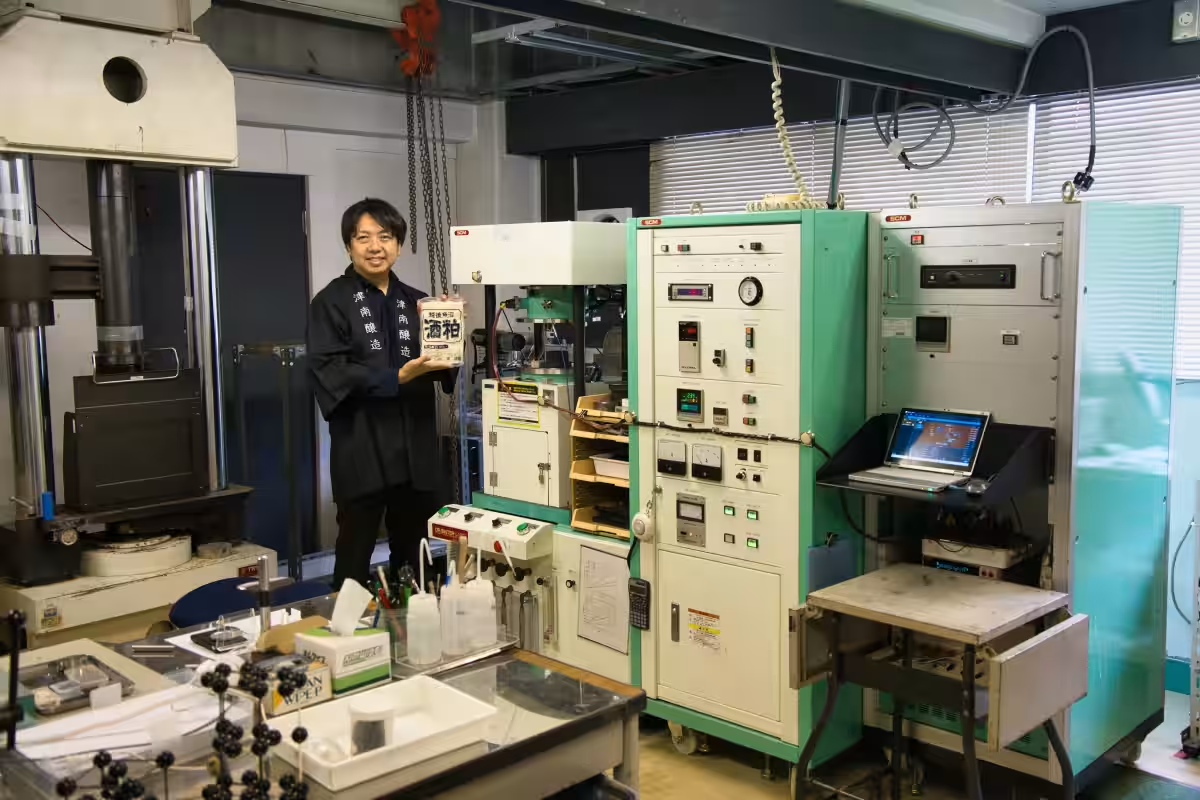

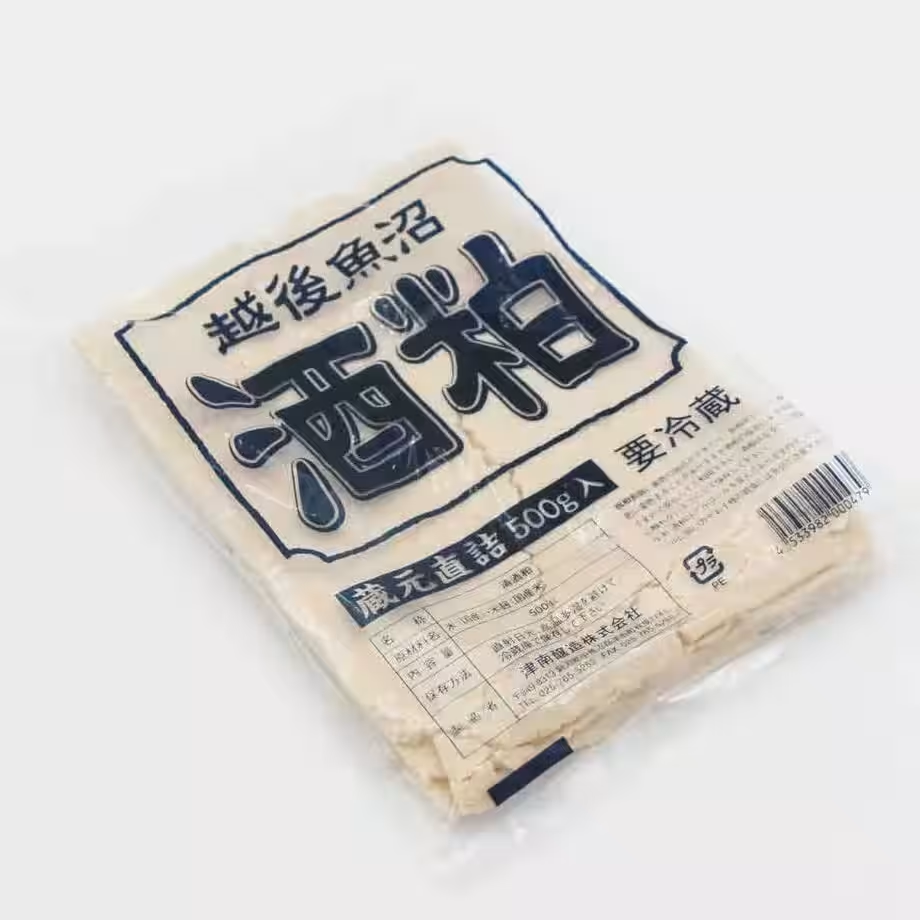

新潟県津南町の津南醸造株式会社は、酒造りで生じる副産物である酒粕を利用した新しいグラファイト素材の開発に着手しました。この取り組みは、岡山理科大学の森嘉久教授とスペースシードホールディングス株式会社と協力して進められています。日本酒の製造過程で発生する酒粕を原料に、高付加価値な炭素材料への変換を目指しており、地域資源の循環利用にも貢献する試みです。

酒粕の新たな視点

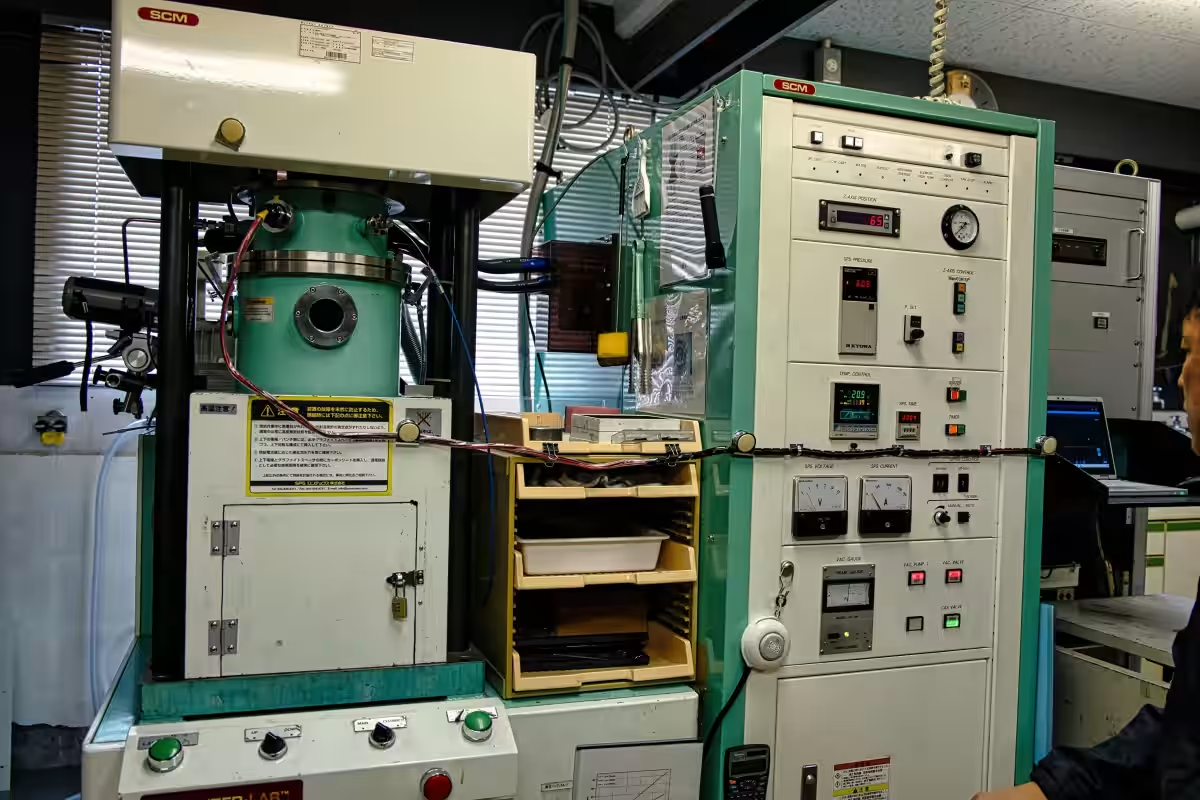

日本酒の副産物である酒粕は、これまで主に食品用途での活用が中心でしたが、今回のプロジェクトではその可能性を大きく広げることを目指しています。具体的には、津南醸造が提供する酒粕を用いて、先端材料合成技術であるSPS(Spark Plasma Sintering)を利用した焼結プロセスを実施。この技術は高温・高圧下での焼結が可能で、従来の方法に比べて短時間で高密度な材料を作製できることが特徴です。

試作プロセスと結果

このプロジェクトの第一段階として、酒粕を電気炉で炭化させ、その後粉砕して粉末を得ました。それをSPS装置で焼結した結果、一定の硬さを持つグラファイトの焼結体を得ることに成功しました。その成績は、酒粕由来の炭素資源が新しい形で活用できる可能性があることを示しています。また、導電性も確認され、今後の応用が期待されます。

未来への期待

報告によれば、2025年度には岡山理科大学とスペースシードホールディングスによる次世代SPS装置の開発が進む予定です。これにより、より高温・高圧環境下での焼結を行い、新たな炭素素材の開発が進む見込みです。将来的には、酒粕由来のカーボンナノチューブやグラフェン、さらにはダイヤモンド半導体の作成に関する研究も行う計画です。

日本酒アップサイクルプロジェクト

津南醸造は、ただの酒造りに留まらず、副産物である酒粕の多様な利用方法を模索しています。これらの研究が成功すれば、食や美容、環境、バイオといった複数の領域で新たな価値を生み出すことができます。このような取り組みを通じて、津南醸造は日本の一次産業を支え、持続可能な未来を目指しています。

まとめ

津南醸造が進める日本酒アップサイクルプロジェクトは、地域資源の再利用を通じて新たな産業の創出を目指すものです。このプロジェクトによって、日本酒の副産物が新しい価値を持つ材料に変わり、さらには地域や環境に貢献することとなるでしょう。今後の研究の進展により、酒粕由来の革新素材がどのように私たちの生活に影響を与えるのか、注目が集まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。