岡山大学、クライオ電子顕微鏡ワークショップを開催し研究の未来を探る

岡山大学、クライオ電子顕微鏡のワークショップを開催

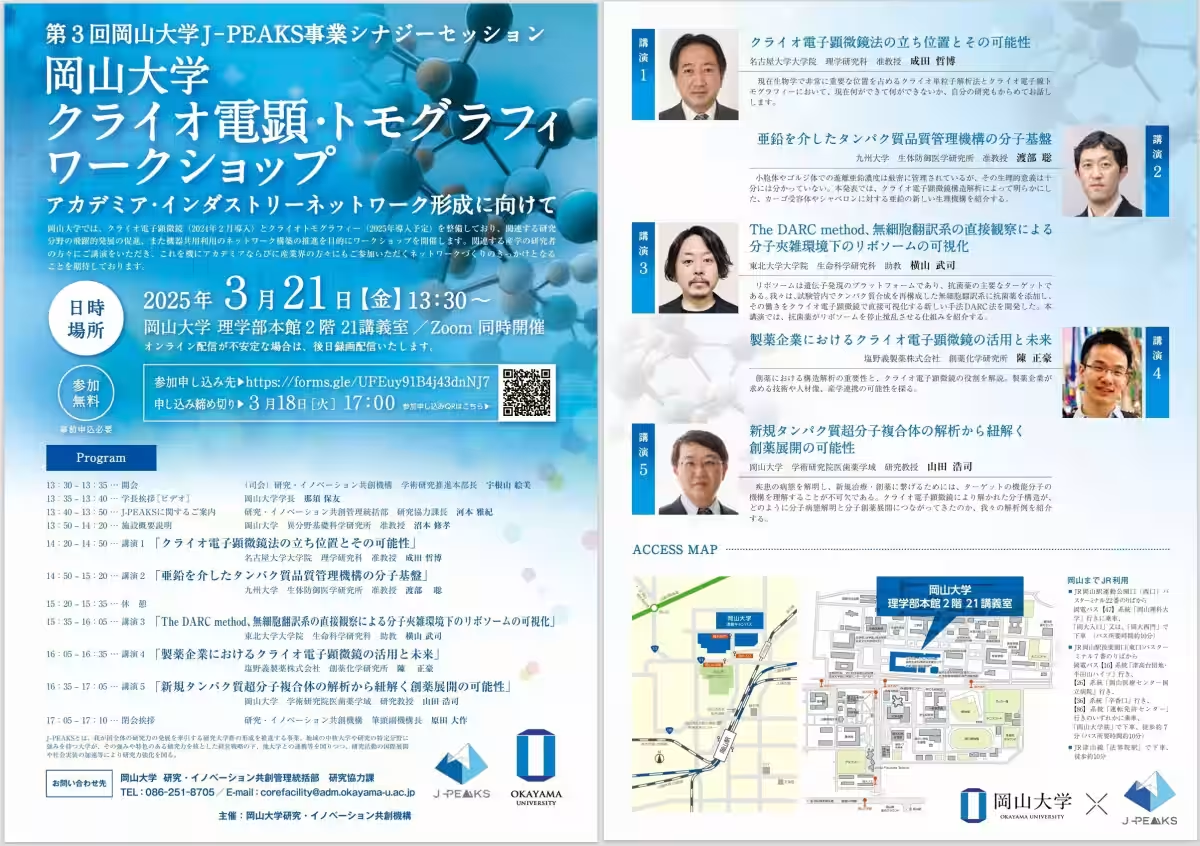

国立大学法人岡山大学は、2025年3月21日に「第3回岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)シナジーセッション」を津島キャンパスの理学部本館で開催しました。このイベントはオンライン配信とのハイブリッド形式で行われ、80人以上が参加しました。

目的と背景

本ワークショップの目的是、中国・四国地域に2024年に初導入されるクライオ電子顕微鏡と、2025年に設置予定のクライオトモグラフィーに伴う研究分野の発展を促進することです。これにより、関連する研究機器の共用利用ネットワークが構築されることを目指しています。

開会の挨拶では、岡山大学の那須保友学長からビデオメッセージが放映され、2050年に向けた長期ビジョンに基づく研究基盤の強化の重要性について説明がありました。特に、先端研究設備の共用化や学術ネットワークの構築が、研究活動の進展だけでなく、日本全体の研究力の向上にも寄与するとの考えを示しました。

プログラム概要

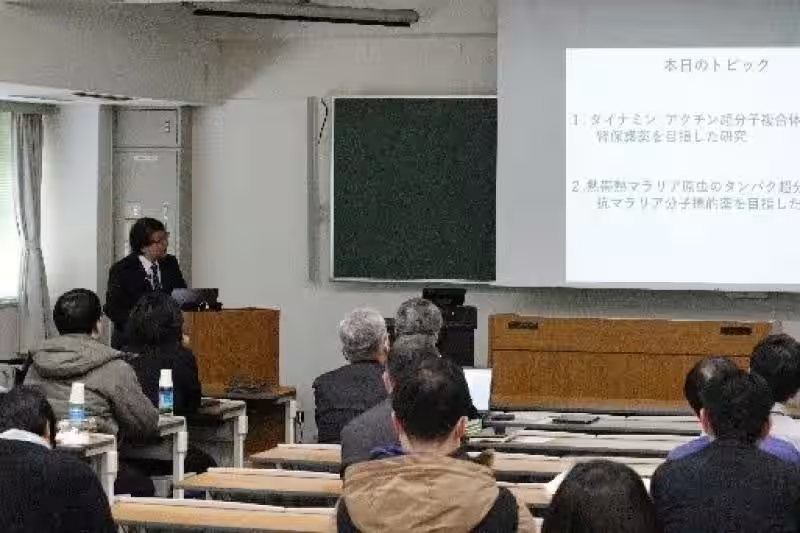

その後、研究・イノベーション共創管理統括部の河本雅紀課長が、J-PEAKS事業の概要を説明。続いて、異分野基礎科学研究所の沼本修孝准教授が、クライオ電子顕微鏡の活用方法について詳しく解説しました。

さらに、5名の研究者が講演を行い、クライオ電子顕微鏡の最新技術に関連したさまざまな研究成果を発表しました。例えば、名古屋大学の成田哲博准教授は「クライオ電子顕微鏡法の立ち位置とその可能性」について語り、九州大学の渡部聡准教授は「亜鉛を介したタンパク質品質管理機構の分子基盤」を発表しました。

講演の後には質疑応答が行われ、参加者間での活発な意見交換が促進されました。具体的には、クライオ電子顕微鏡の戦略的な整備や運用方法についての意見が交わされました。

参加者の意見

閉会の際、研究・イノベーション共創機構の原田大作筆頭副機構長が挨拶し、今後の研究の進展への希望を語りました。また、J-PEAKSの担当者である佐藤法仁副理事長からは、研究の基盤整備がどれほど大切であるかを強調し、最新の研究機器に飛びつくだけでは本当の変革は実現できないというメッセージが送られました。

今後の展望

岡山大学は、引き続きJ-PEAKS事業に取り組む意向を示し、さまざまな連携を通じて地域社会や地球規模で共創を進め、さらなる社会変革につなげていくことを目指しています。参加者は、この新たな挑戦に期待を寄せています。

岡山大学の取り組みは、地域の研究大学としての地位を確立するだけでなく、国際的にも影響力のある研究機関としての成長を支えるものであると言えるでしょう。今後も同大学の活動に注目していきたいと思います。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。