岡山大学が展示するきびだんごのカーボンフットプリントとは?

岡山大学が展開する「きびだんご」のカーボンフットプリント表示

2025年9月1日、岡山大学と地域企業の廣榮堂、MS&ADインターリスク総研は、倉敷美観地区で「きびだんご」のカーボンフットプリント(CFP)表示の実証研究を開始しました。この取り組みは、地元の伝統的な和菓子への新たな視点を提供し、観光客と学生の知識を深め、環境問題への理解を促進することを目的としています。

きびだんごのCFP表示の背景

このプロジェクトは、岡山大学学術研究院社会文化科学学域の天王寺谷達将准教授が率いる研究室とMS&ADインターリスク総研の共同によって実施されています。具体的には、学生たちが観光客と直接対話し、アンケート調査やインタビューを通じてCFPの意義を広めています。

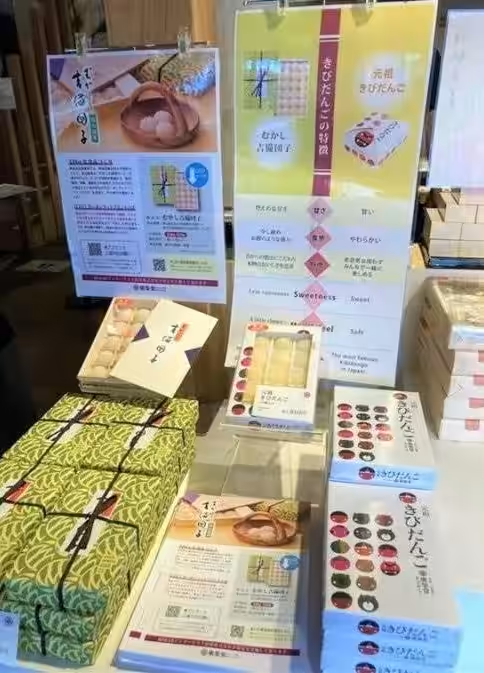

近年、環境意識が高まる中で、消費者は製品の環境負荷についての情報を求めるようになっています。それに応じて、CFP表示が製品の環境価値を示し、消費者の選択に影響を与えるツールとして期待されています。この実証研究では、岡山県産のもち米を使用した「元祖きびだんご」と「むかし吉備団子」のCO2排出量を算定した結果、前者が1箱あたり766g-CO₂e、後者が638g-CO₂eと分析され、約17%の差があることが確認されました。

観光客との対話を通じて

学生たちは、観光客にCFPの重要性を直接説明するほか、その背景にある地元の素材の使用や包装方法についても詳しく情報を提供しています。一部の観光客は「木箱の利用や岡山県産の素材が、こうした環境への貢献につながるとは初めて知った」と語り、こうした情報が購買行動に影響を及ぼすことへの理解が深まっています。実際、多くの観光客が「環境負荷が低い製品を選びたい」という声を上げ、旅行の土産選びの新しい基準となる可能性を示唆しました。

学生たちは、「観光客の反応を見て、表現が彼らの意識に影響を与える瞬間を感じた。CFPを通じて、環境問題が身近なものとして捉えられるようになった」と振り返ります。彼らのこうした活動は、地域の文化と環境意識の融合を図る試みでもあります。

廣榮堂とMS&ADインターリスクの視点

この取り組みについて、廣榮堂の小西祐貴社長室室長は、「伝統的な和菓子に新たな価値を付加することができると感じています。学生たちの新鮮な視点や観光客の声を参考にし、今後の商品開発に活かしていきたい」と述べています。一方、MS&ADインターリスク総研の浅井良純上席コンサルタントは、「CFP表示が商品やサービスに付加価値をもたらすことを目指しています。この実証研究を通じて、他の企業への展開も考えている」と話します。

未来を見据えて

このプロジェクトは、観光地を訪れる人々に環境問題を身近なものとして考えてもらう良い機会となっています。CFP表示の実証研究は2025年10月31日まで続く予定で、学生による説明活動やインタビュー調査も定期的に実施されています。岡山大学の取り組みは、地域に根付いた脱炭素経営を広める一歩として注目に値します。

岡山大学の活動を通じて、地元の伝統と持続可能な未来を共に考え、行動するきっかけが生まれることに期待が寄せられます。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。