岡山県における介護予防支援事業の進化と成果

岡山県における介護予防支援事業の進化と成果

高齢化社会が進む中、地域づくりや介護予防に対する取り組みは非常に重要です。ここで紹介するのは、岡山県が行った「令和6年度介護予防に係る市町村支援アドバイザー派遣事業」と、その中で特に注目される津山市と里庄町の取り組みです。これらの事例は高齢者がいつまでも自分らしく暮らすための「道」を拓くための貴重なモデルケースと言えるでしょう。

介護予防支援事業の全体像

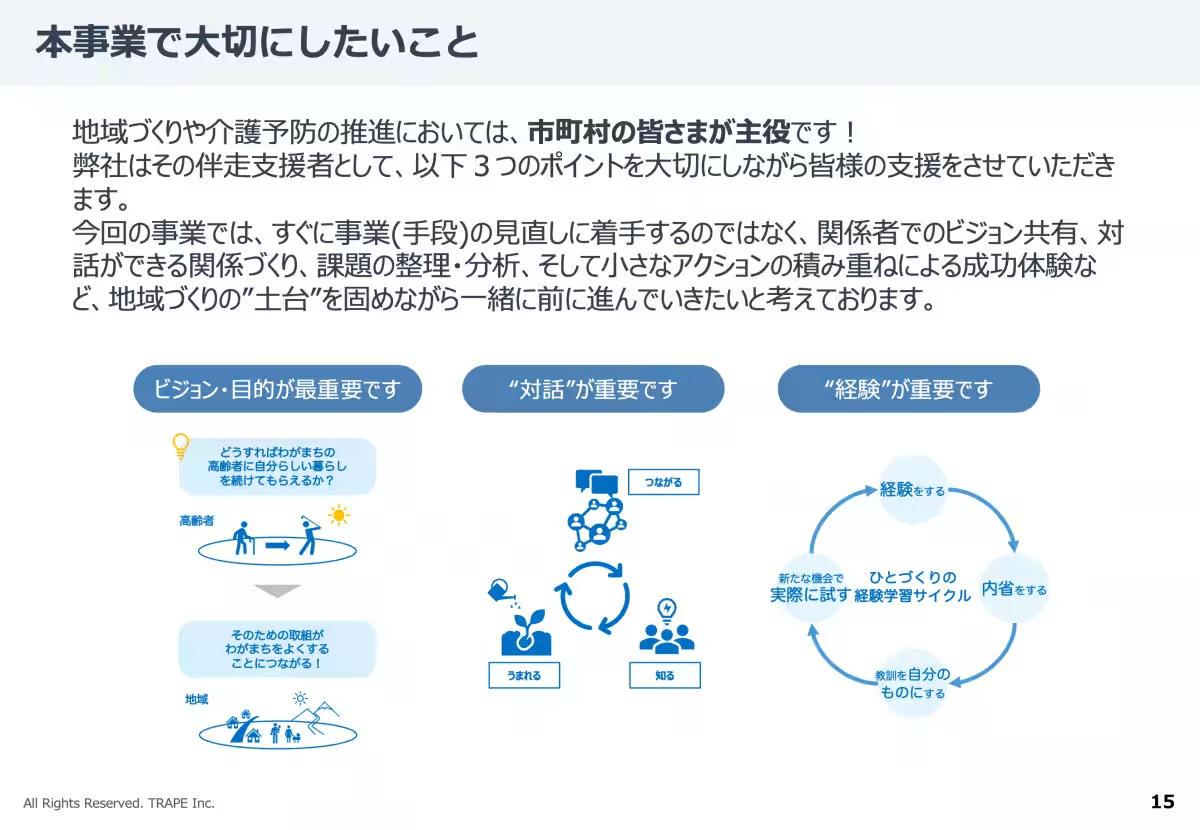

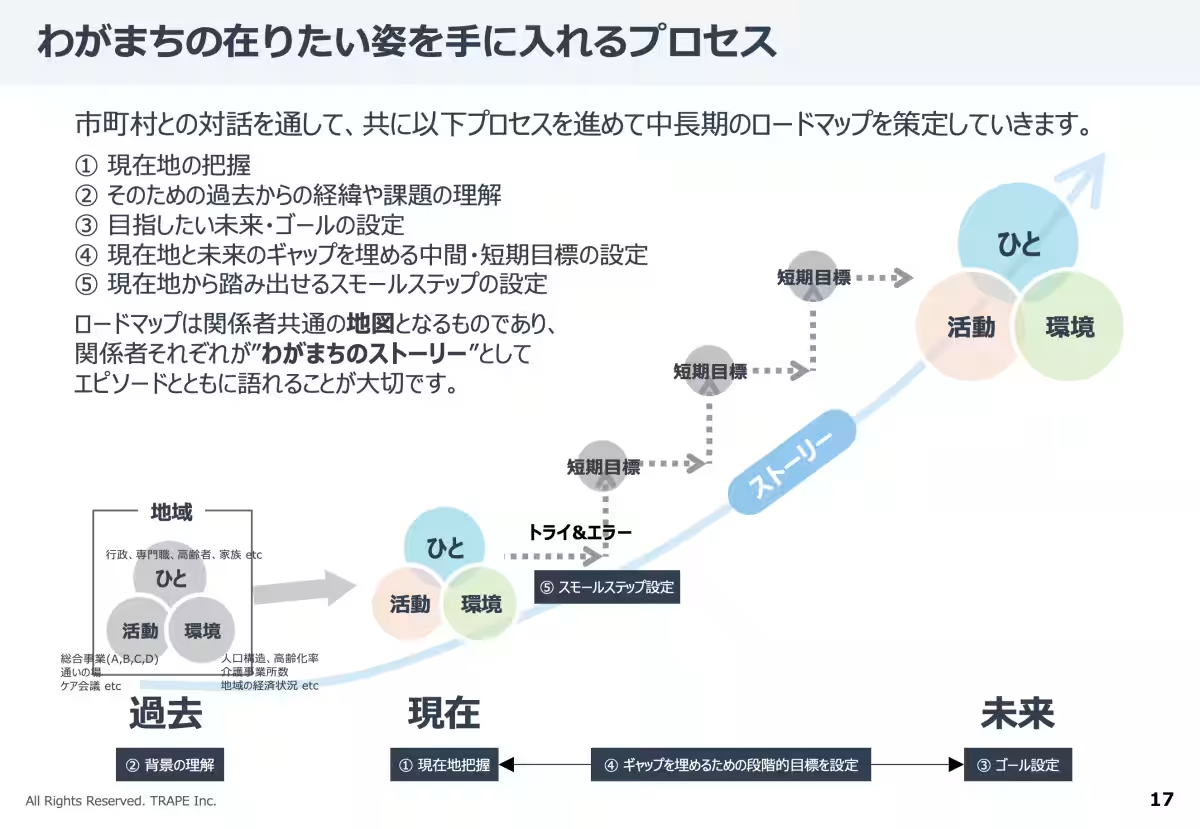

この事業は、市町村が進める介護予防事業を充実させるための伴走支援プログラムです。高齢者の自立した生活を支えるため、専門家が直接市町村にアドバイスを行い、地域の実情に応じた介護予防策を導入しています。具体的には、現状把握や課題設定からスタートし、戦略的な会議を通じて進められます。特に重視されるのは対話を通じたビジョンの共有で、地域の人々や組織と協力し合いながら進む姿勢です。

津山市の取り組み

津山市では、スポーツジムと連携した新しいサービス『通所型サービスC』を導入しています。このサービスは、高齢者が自律して地域で生活できるようサポートするためのもので、まずは高齢介護課のメンバーが「何を目指すのか」を明確にするところから始まりました。具体的には、参加者の声を集めながら、実現可能なプロジェクトへと組織的に進めていきました。

特に注目すべきは、津山市高齢介護課の職員が自ら市民に説明を行い、共感を得ながら協力を促進した点です。このような対話を通じて、地域包括支援センターとの信頼関係も深まり、新たなサービスの実現に向けた土壌が整いました。

里庄町の挑戦

一方で里庄町は、従来の「通いの場」に対するアプローチを見直しました。体操教室のように物理的な場を設けるだけでなく、住民の本音に耳を傾け、何が本当に求められているのかを捉えようとする姿勢が大切にされました。そこで明らかになったのは、単に運動をすることではなく、仲間と話し合えるような場所が求められているという事実です。

この気づきをもとに、里庄町の職員たちは高齢者が集まるさまざまな場所に出向き、何が彼らを惹きつけるのかを観察しました。例えば、女性が集まる商店や男性が選ぶ喫茶店での活動が明らかになり、それぞれのニーズに応じた新たな「通いの場」を創出する道筋が見えてきました。

結論に向けて

これらの取り組みを通じて示されたことは、介護予防事業において必須の要素は「地域との対話」であり、共通のビジョンを持つことの重要性です。高齢者が自分らしく生活するために、地域の関係者が結束し支え合うことが、今後の成功に繋がっていくでしょう。岡山県の事例は、他の地域にとっても参考になるモデルを提示しており、今後の地域づくりの発展に期待が持たれます。

この事業は、ただの支援事業にとどまらず、地域づくり全体に変革をもたらす重要なステップであることを再認識させられる結果となりました。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。