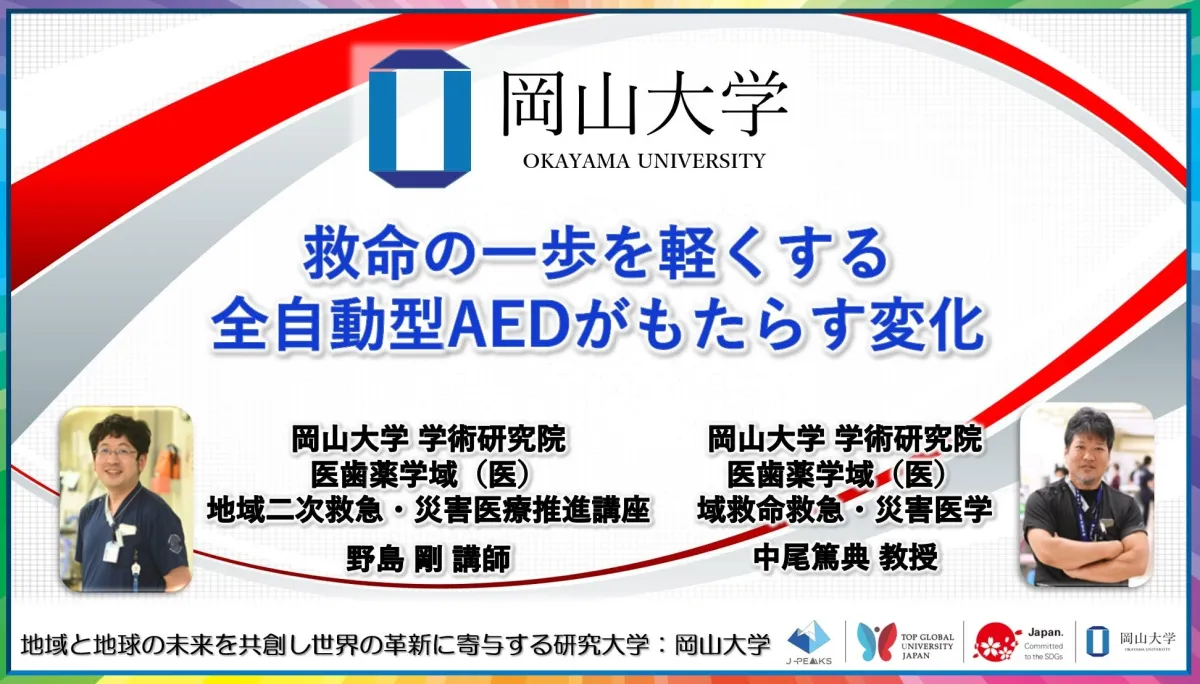

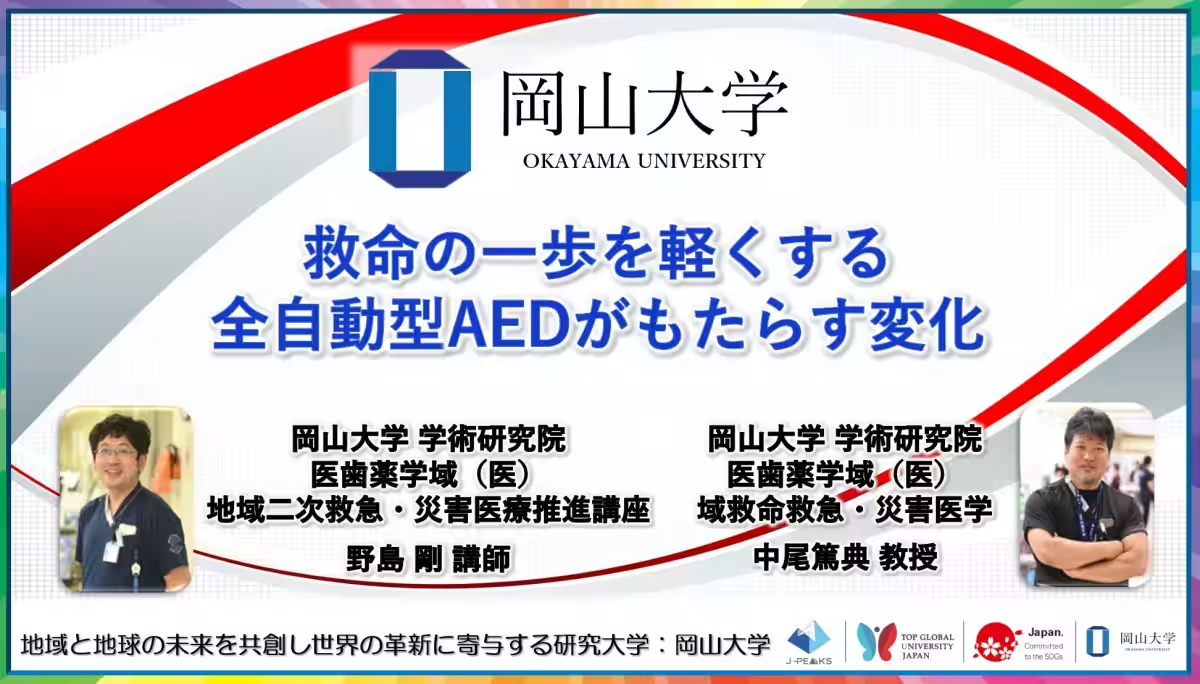

全自動型AEDがもたらす新たな救命の風景とは

救命の道を切り開く全自動型AEDの進化

心停止に対する迅速な対応は、命を救う上で非常に重要です。特に、AED(自動体外式除細動器)の使用は、その初期対応に欠かせません。日本では、2021年から全自動型AEDが導入され、公共施設などで普及が進んでいます。この全自動型AEDは、医療従事者だけでなく一般市民にも使いやすいとされ、岡山大学の研究によってその利点が明らかになりました。

全自動型AEDとは

全自動型AEDは、その名の通り、自動で心拍の分析を行い、必要と判断されると自動的に電気ショックを行います。一方、半自動型AEDは、救助者がボタンを押さなければならないため、緊急時にためらってしまうリスクがあります。この違いが、一般市民にとっての心理的な負担に大きく影響しています。

岡山大学の研究チームは、一般市民と医療従事者によるAEDの使いやすさを比較する調査を行いました。対象者は心肺蘇生講習に参加した443人で、結果として一般市民は全自動型AEDを好む傾向があることが示されました。特に「ボタンを押すことへのためらい」が軽減されることが、救命のスピードを向上させる可能性があるとされています。

医療従事者と一般市民の違い

調査結果では、医療従事者は慣れ親しんだ半自動型AEDを選ぶ傾向があり、全自動型に対しては不安を感じる声もありました。これは、日常的に医療の現場で働く彼らにとっては、使い慣れた道具が信頼されるからかもしれません。しかし、一般市民にとっては、全自動型の利便性が重要です。心停止に直面した際、過度な心理的ストレスを軽減することで、より迅速な行動が可能になるのです。

講習内容の見直しが必要

今回の研究を通じて、全自動型AEDの使いやすさが示されましたが、現在の心肺蘇生講習ではこの新しい機器に関する教育が不十分であるという課題も浮き彫りになりました。一般市民がAEDを使うことに対して不安を抱いている理由の一つは、使い方を知らないことです。ですので、効果的な講習内容の見直しと普及が求められています。

野島剛講師と中尾篤典教授は、「全自動型AEDの導入が進むことで、市民が迷わずに救命行動をとれる社会が実現することを目指している」と述べています。江戸時代に「遅すぎる行動は無意味だ」と言われたように、緊急時にはためらわず行動することが求められます。全自動型AEDはその一助となることが期待されています。

今後の展望

救命の可能性を最大限に引き出すためには、全自動型AEDの普及がカギとなります。また、地域における普及活動、さらには教育機関や病院を連携させた講習の実施が求められています。私たちが救命に関わる知識を深め、普及活動に参加することで、より多くの人を救う力を持つことができるのです。

まとめ

全自動型AEDは、一般市民が心停止の際に迅速な対応を可能にする画期的なツールです。岡山大学の研究によって、その優れた特性と普及の必要性が明らかになり、社会全体での取り組みが期待されます。これからも、全自動型AEDについて学び、使える自分を目指していきましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。