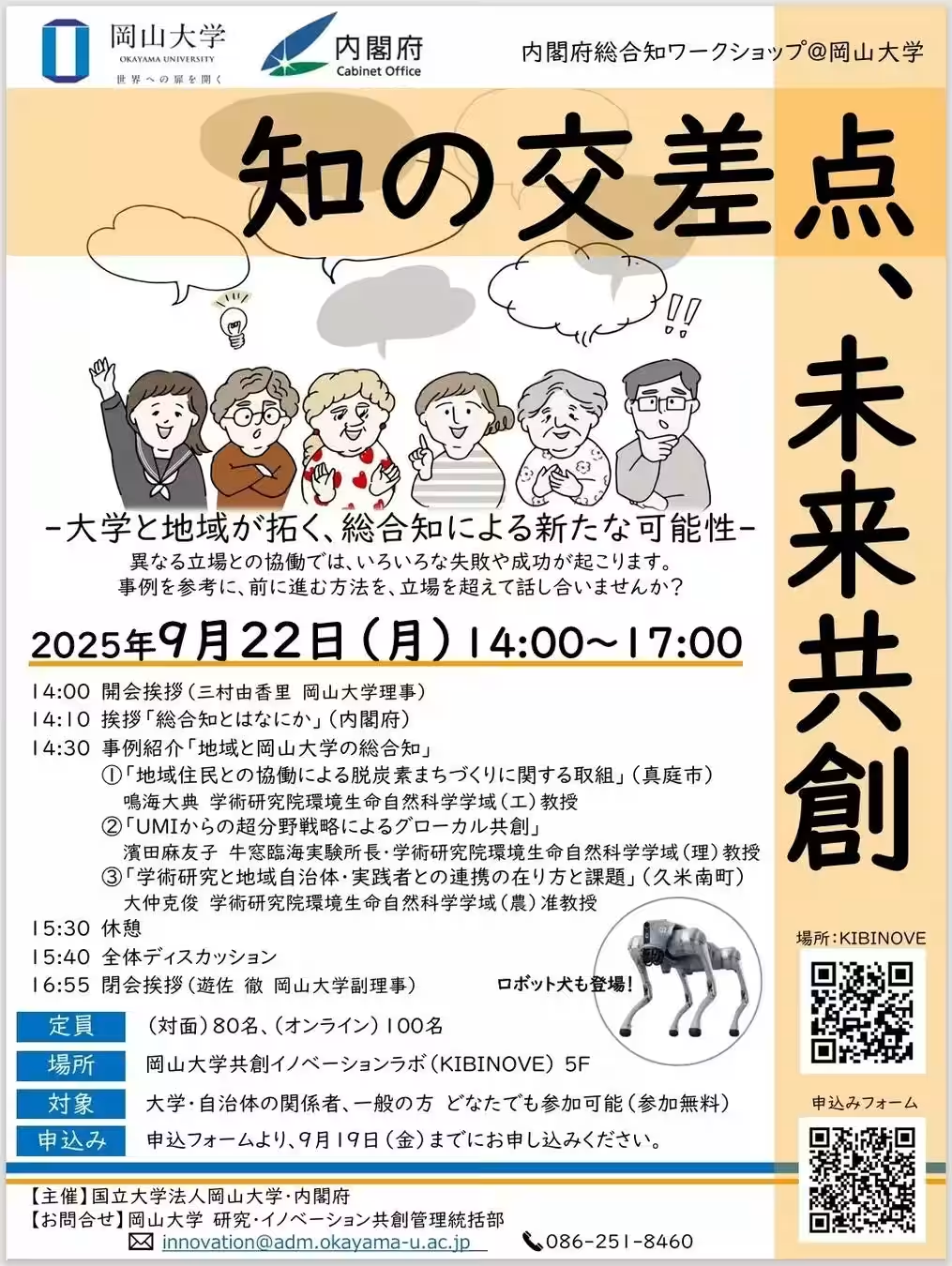

未来を共創する岡山大学のワークショップで地域課題解決への道筋を探る

岡山大学が共創の未来を語る

2025年9月22日、岡山大学の津島キャンパスにて「総合知ワークショップ~知の交差点、未来共創~」が開催されました。このイベントは内閣府との共催で、約100人が参加し、オンラインと対面のハイブリッド形式で進行しました。

総合知の理念とその意義

参加者の前に立ったのは、岡山大学理事の三村由香里氏。彼女は開会挨拶で、このワークショップの目的と「総合知」という概念について説明しました。「総合知」とは、自然科学や人文・社会科学を橋渡しし、社会的な課題の解決につなげる新たな学問の枠組みです。これは、第6期科学技術・イノベーション基本計画においても重要なテーマとされています。

続いて、内閣府の藤田英睦上席政策調査員が総合知の政策的な位置づけを解説しました。この理念は、持続可能な社会の実現に向けた鍵となるものであると位置付けられています。

地域に根ざした取り組みの紹介

その後、複数の研究者が地域への具体的な取り組みについて発表しました。岡山大学の鳴海大典教授は、真庭市での市民会議を通じて描かれるカーボンニュートラルに向けた地域シナリオの構築を紹介しました。鳴海教授は、地域の住民と共に手を携え、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの重要性を訴えました。

また、濱田麻友子教授は、自身が所長を務める牛窓臨海実験所の研究を報告し、環境DNA解析を通じての海洋生物多様性モニタリングに関する成果を紹介しました。ここでも、地域資源と科学技術を融合させる意義が浮かび上がります。

大仲克俊准教授も登壇し、久米南町でのプロジェクトの事例を挙げて、新たなビジネスモデル構築について講演しました。大仲准教授は、地域住民と学術界の連携によって生まれる新たな価値について熱く語りました。

活発な総合討論

ワークショップの終盤では、内閣府の中山忠親上席科学技術政策フェローのファシリテートにより、参加者同士のディスカッションが盛り上がりました。ここでは、地域住民が「自分事」として捉えることができる施策の重要性や、大学が进行する地域との連携のあり方について、活発なやり取りが行われました。このプロセスにおいては、各自の問題意識を共有することが、共創の礎となることが強調されました。

終わりに

最後に、岡山大学の宇根山絵美本部長は、本ワークショップを通じて得られた知見を今後の社会貢献に繋げる決意を表明し、総合知のさらなる活用を誓いました。このイベントは、地域と大学、さらには社会全体が協力し合うことで、未来に向けた新たな道を切り開くための第一歩となることが期待されます。

岡山大学は、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択され、持続可能な社会を築くための取り組みをいっそう加速させていく予定です。このような活動を通じて、地域と世界を繋ぎ、社会課題の解決に向けた新たな知の創出に挑む岡山大学の今後の動向に注目が集まります。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。