岡山大学が「データ共有・オープンサイエンス」をテーマに意見交換会を開催

岡山大学が「データ共有・オープンサイエンス」をテーマに意見交換会を開催

2025年7月30日と31日、岡山大学津島キャンパスで、「データ共有・オープンアクセス(OA)/オープンサイエンス(OS)大阪大学-岡山大学意見交換会」が行われました。150名以上の参加者が集まり、それぞれの活動や取り組みを共有し、未来の研究や教育の進展を目指しました。

イベントの目的と背景

この意見交換会は、岡山大学の研究活動をさらに進化させるために重要な「データ共有」と「オープンサイエンス」の推進について考える機会です。古谷浩志教授や唐牛譲准教授など、大阪大学からのゲスト講師も交えて、研究の現状や課題について掘り下げられました。特に、デジタル化(DX)、AI導入、リモート作業、自動化の進展が求められる今、これらのテーマは大変重要です。

参加者のコメントとディスカッション

冒頭、畑中耕治主任URAが「本学も進めるデジタル化とオープンサイエンスの流れを認識し、共に未来の研究を形作る意義を考えましょう」と述べました。これに続き、松本尊道主査によるデータ共有の現状と課題についての発表が行われ、国の方針と岡山大学の施策との関連性が示されました。無料で利用できる共用機器の計測データを共有する重要性が強調され、参加者からは多くの質問が寄せられました。

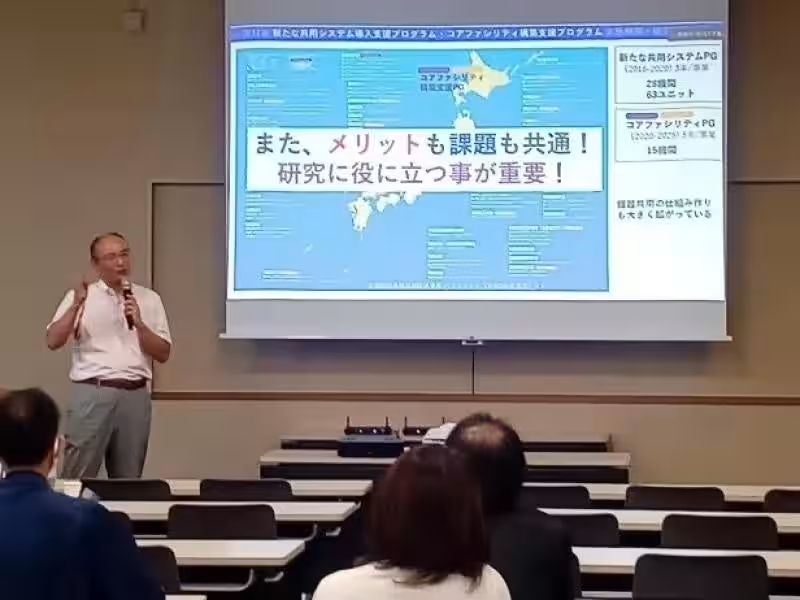

講演と質疑応答

次に、唐牛准教授が「全学機器共用システム」と題して講演を行い、共用機器の利用実績や、それに関連する取り組みについて発表しました。質疑応答の時間も設けられ、参加者は具体的な取り組みへの疑問をぶつけ合いました。さらに、古谷教授による「研究データ管理」と「共用機器が生むデータの重要性」に関するディスカッションも行われ、多くの興味深い意見が飛び交いました。

オープンサイエンスと今後の展望

オープンサイエンスに関しては、窪木拓男コア長がその意義を強調。「社会への貢献には、研究成果の透明性が不可欠です。我々はより良い研究環境を作るために、今後オープンサイエンスの推進を強化していきます」と述べました。今回の会を通じて、オープンアクセスへの加速的な取り組みとともに、研究データポリシーの策定や、未来のアクションプランについても意見が交換されました。

参加者の感想と今後の行動

意見交換会はランチミーティングに続き、より深い議論が行われました。大阪大学から3名、岡山大学からは11名が参加し、参加者の間で情報交換が活発に行われました。参加者からは「具体的なアクションプランが期待される」「多くの人々と考えをシェアすることができた」という声が聞かれました。岡山大学は今後も、地域に密着した研究や教育の発展に向けて挑戦し続ける姿勢を持ち続けることでしょう。

まとめ

岡山大学の「データ共有・オープンサイエンス」意見交換会は、これからの研究の在り方やオープンサイエンスの重要性を改めて確認する場となりました。今後も地域中核の研究大学として、皆様と共に新しい取り組みに挑戦し、研究環境の向上を目指します。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。