岡山大学の新研究が膀胱の感覚メカニズム解明に寄与

岡山大学の新たな膀胱研究

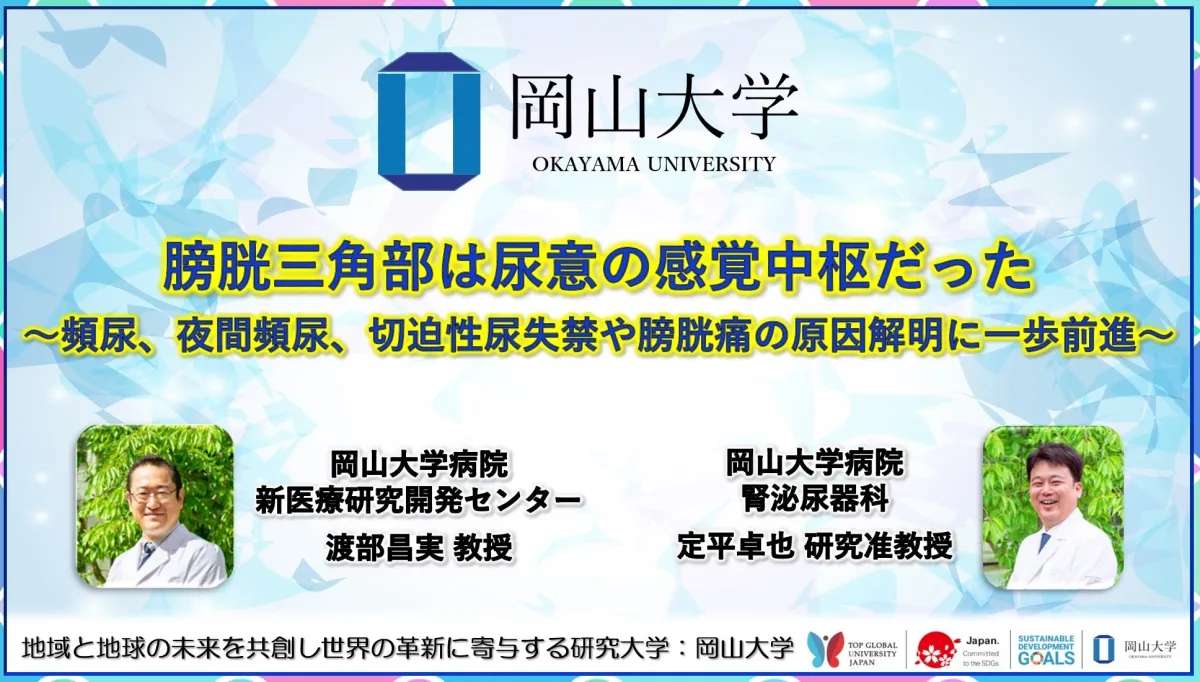

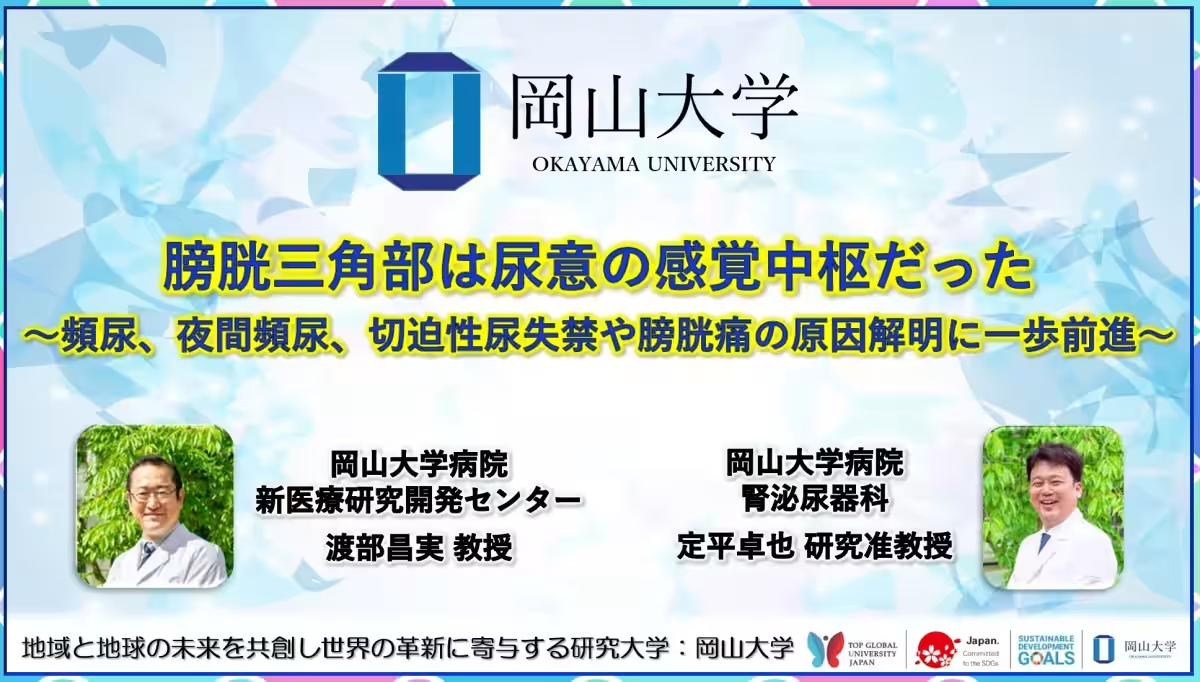

2025年11月4日、国立大学法人岡山大学から発表された研究結果は、膀胱の構造的・感覚的な機能に対する理解を深めるものとなりました。この研究は、膀胱三角部が尿意の感覚中枢であり、頻尿や膀胱痛といった症状に対する新しい治療の開発につながる可能性があることを示しています。

概要

岡山大学学術研究院医療開発領域の定平卓也研究准教授と渡部昌実教授を中心とした研究グループは、膀胱三角部が持つ神経構造と分子発現についての詳細なレビューを発表しました。その内容は、米国の学術誌「Cureus」に掲載され、膀胱三角部がどのように感覚信息を処理しているのかを文献的に考察しています。

膀胱三角部には、尿意や痛みを伝達する感覚神経が密集しており、これが過活動膀胱や間質性膀胱炎といった病状において役割を果たしていることが確認されました。特に、PIEZO2、P2X3、TRPV1受容体といった分子群が多く見られ、膀胱の機能がどれほど繊細かつ複雑であるかを物語っています。

研究の重要性

頻尿や膀胱痛に苦しむ患者にとって、膀胱三角部の機能理解は重要です。この領域の神経は、加齢や炎症の影響で変化し、場合によっては慢性的な過敏化を引き起こすことがあるため、新たな治療法の開発は急務です。

研究者たちは、膀胱三角部における受容体をターゲットとした治療法として、ボツリヌストキシンのような薬剤が有効である可能性も示しています。この治療法が確立されれば、長年の間、治療法が限られていたこの分野に革命をもたらすかもしれません。

研究者たちの言葉

渡部教授は「膀胱の感覚機能を明らかにすることは、将来の新しい治療法、特に岡山大学で開発されたETA頻尿治療の礎になる」と述べました。また、定平准教授は「膀胱の機能は単なる尿を溜めるための器官ではなく、非常に繊細で複雑な感覚器官です。我々はこの理解を深めることで、尿意のコントロール方法を探ることが期待されます」と話しています。

未来への展望

この研究成果は、膀胱に関する新たな理解を促進し、将来的には治療の選択肢を増やす手助けになることでしょう。神経科学や材料工学の研究者、製薬企業、デバイス開発の専門家との連携を通じて、膀胱の感覚に関わる新たな技術の開発が進むことが期待されています。

参考文献

研究論文:"Bladder Trigone as a Sensory Hub: A Narrative Review" 出典:Cureus

このように、岡山大学の研究は尿意や膀胱痛の理解に革命を起こし、医療の未来を変える一歩となる可能性があります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。