岡山大学が解明!味細胞のシナプス不全による酸味の異常

岡山大学が明らかにした味細胞のシナプス不全

2025年7月18日、岡山大学から衝撃的な研究結果が発表されました。国立大学法人岡山大学の学術研究院医歯薬学域の堀江謙吾助教と吉田竜介教授による研究チームが、味覚の特殊なメカニズムについて新たな知見を報告しました。研究の焦点は、味細胞におけるシナプス機能です。この研究は、特に酸味に対する感覚に注目しています。

研究の背景と目的

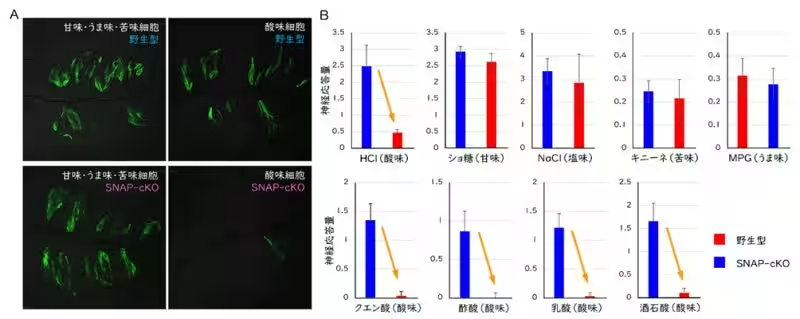

味覚は、私たちの日常生活に欠かせない感覚ですが、味を感じるメカニズムには複雑さが伴っています。研究チームは、味細胞内のシナプスに関連する遺伝子を実験で欠損させたマウスを作成し、その影響を調査しました。結果として、酸味に対する応答のみが異常をきたし、他の味(甘味、うま味、塩味、苦味)には影響が見られませんでした。このことから、味覚の処理には複数の神経メカニズムが作用していることが確認されました。

研究の成果

研究では、味細胞シナプスが欠損したマウスにおいて、酸味受容細胞の維持が行われていないことが特徴的でした。このマウスの組織を分析することで、酸味特異的な味覚障害(sour ageusia)を引き起こす要因が判明したのです。この結果は、複雑な神経伝達のメカニズムを示すもので、これまでは謎に包まれていた味覚の理解に新たな光を当てるものとなりました。

細胞と神経の関わり

岡山大学の研究者たちによれば、「5つの基本味の内、酸味に特化してシナプスを使用する理由」や「他の味覚との違い」にはまだいくつかの疑問が残るとしています。しかし、この研究は味覚の研究における重要なマイルストーンとして位置付けられることは間違いありません。

論文と今後の展望

この研究成果は、2025年6月24日付けで生理学分野の専門誌「The Journal of Physiology」に発表されました。今後、味細胞のシナプス異常が引き起こすさまざまな味覚障害に対する理解が深まることで、新たな治療法や予防策が開発されることが期待されています。今回の研究がさらに多くの研究に発展し、味覚の健康を守るための重要な情報源となることを願っています。

研究の意義

味覚は単においしさを感じるだけでなく、食事の安全性や栄養管理にも深く関わっています。味覚の障害がどのように人々の生活に影響を与えるのか、より多くの研究が必要とされています。今後も岡山大学の研究は、味覚の境界を拡げ、私たちの味覚体験を向上させるための重要な一歩となることでしょう。興味深い研究結果が今後も続くことに期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。