岡山大学の新発見!やる気を司るホルモンの正体とは

岡山大学の新発見!やる気を司るホルモンの正体とは

最近、岡山大学の研究チームがモチベーションの調整に関わるホルモン「ニューロメジンU」を発見したことが注目されています。この研究は、内分泌系と行動の関係を明らかにするもので、特に意欲的な行動を維持するための新たなメカニズムを提示しています。

研究の背景

今回の研究は、岡山大学の相澤清香准教授を中心とするチームによって行われ、2025年6月5日付で国際学術誌『Endocrinology』に掲載されました。研究チームは、遺伝子が改変されたラットを用いて、ニューロメジンUの欠損がどのように意欲的な運動行動に影響を与えるかを解析しました。

ニューロメジンUの役割

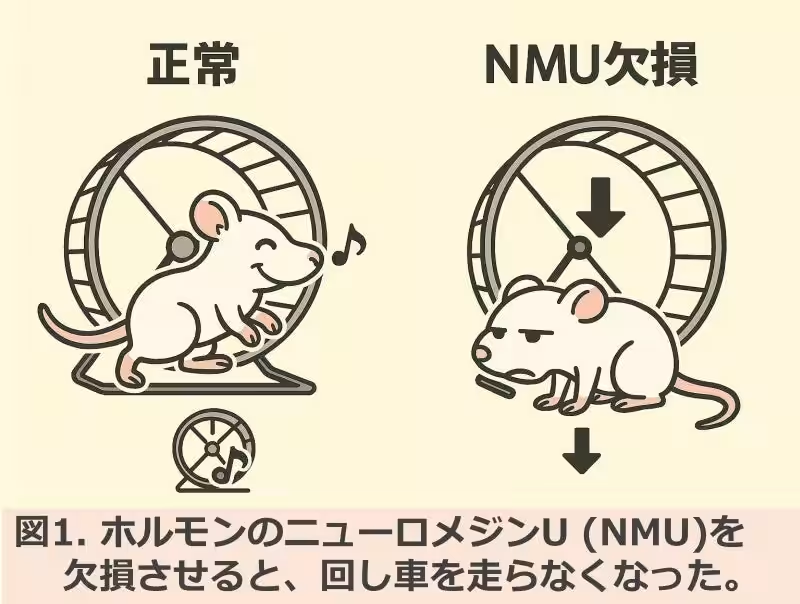

研究を通じて、ニューロメジンUが欠損したラットは、自発的な運動を示す「輪まわし活動」が著しく低下していることが明らかになりました。この行動は、ラットにとって意欲的な活動の指標とされており、正常なラットと比べて運動量が著しく減少していることが示されました。このことは、モチベーションの低下がホルモンのリズムと深く関連していることを示唆しています。

テストステロンとの関係

さらに、ニューロメジンUが欠損したラットでは、男性ホルモンのテストステロンの血中濃度における日内リズムが失われていることも確認されました。このリズムは通常、1日の中で一定のパターンで変動し、行動の活発化と密接に関わっています。ホルモンのバランスが崩れることにより、動機づけが損なわれるという新たな概念が浮かび上がってきました。

社会的意義とこれからの展望

この研究成果は、やる気とホルモンの関係を解明する新たな糸口となり、意欲低下やホルモン異常、さらには概日リズムの乱れに起因するさまざまな疾患の理解を深める助けになると考えられています。たとえば、うつ病やストレス関連の疾患に苦しむ人々に対して、新たな治療法の開発につながる可能性があるのです。今後、この研究を基にしてより詳しい実験や臨床試験が進められることで、実社会における人々のモチベーションを高める新しいアプローチが期待されます。

相澤准教授からのメッセージ

相澤先生は、研究を進める中で、「モチベーションが高いことは重要で、意欲がないとどんな好きなことも楽しめない」と語っています。彼女自身も研究を通じてラットたちと共にモチベーションを高める日々を送っているとし、この発見が多くの人々のやる気スイッチを理解する手助けになることを願っています。

この研究が持つ意義はただの学術的な発見に留まらず、私たちの日常生活や健康の質の向上に寄与する可能性があるのです。今後の研究の進展に期待が高まります。

- ---

関連情報

本記事は、岡山大学から提供された情報に基づいて作成されました。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。