岡山大学と東京科学大学が提案する新たな光の量子物質理論について

新たな光の量子物質理論:岡山大学と東京科学大学の共同研究

近年、光を使ったさまざまな物質の特性制御が注目されている中、東京科学大学と岡山大学、さらに京都大学の研究チームは、画期的な理論を発表しました。彼らの研究は、光照射によって固体中の電子の相互作用を制御する新たな道筋を示しており、特に「非相反相互作用」を生み出すことに成功しています。この現象は、従来物理学での基本法則を覆すものであり、次世代の量子物質の応用に向けた重要なステップとされています。

1. 作用反作用の法則を破る?

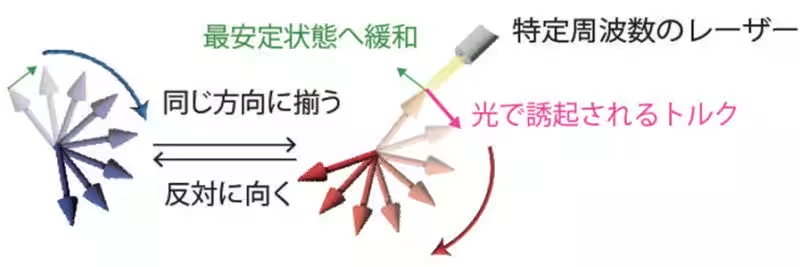

物理学の基本原理として知られる作用反作用の法則は、物体が互いに影響を及ぼし合う際、一方が力を加えると、もう一方も同等の力を返すとされています。しかし、非平衡状態にある物質にエネルギーを持続的に供給することで、この法則が実効的に破れる非相反相互作用が現れることが理論的に提案されています。

この研究では、特定の条件下で電子にエネルギーを照射することで、固体内の電子の相互作用を非相反にし、一方の層は同じ向き、もう一方の層は逆向きに磁化を誘導する状況を作り出すことが予言されています。

2. 磁性金属における応用

研究チームは、特に磁性金属にこの理論を適用することで、非常に興味深い現象を発見しました。二層の磁性金属が、互いに“追いかけっこ”をしながら自発的に回転運動を続けることができるというのです。これは、これまでの物性物理学の常識を覆すもので、将来的な量子技術への応用に向けた大きな可能性を秘めています。

3. 光による制御と今後の展望

さらに、光の周波数や強度を微調整することで、この回転運動のオン・オフやその速度を制御できるという特性があるため、今後は光を利用した高精度な量子デバイスの開発も期待されます。特に、発振周波数をレーザー強度で調整できる周波数変調機としての応用も視野に入っており、この分野の技術革新を促進することでしょう。

4. 研究の位置づけと意義

本研究は、「Nature Communications」誌に掲載され、国立大学法人岡山大学と東京科学大学、京都大学が共同で行ったものです。今後は次世代の量子物質科学において、光を使った新たなアプローチとして多くの応用が考えられており、その興味深い進展には我々も注目せざるを得ません。

光制御による非相反相互作用の理論的提案は、科学界に新たな枠組みを提供するだけでなく、実社会への影響も非常に大きいといえるでしょう。これからの研究の進展に期待が寄せられます。

引用文献

- - 花井亮, 大槻太毅, 田財里奈. (2025). Photoinduced non-reciprocal magnetism. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-025-62707-9

本研究の詳細情報は、岡山大学の公式ウェブサイトでも確認できます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。