岡山大学、コロナ後遺症診断の新たな指標「酸化ストレスマーカー」を発見

岡山大学、コロナ後遺症診断に酸化ストレスマーカーの有用性を検討

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響が長期にわたることが明らかになり、多くの患者が「コロナ後遺症」と呼ばれる症状に悩まされていますが、その病態や原因は依然として不明な点が多いです。日本の岡山大学と山口大学の研究チームがこのたび発表した研究結果は、コロナ後遺症の診断や重症度の評価に新たな光を当てる可能性があります。

研究成果の背景

岡山大学の大塚勇輝助教を中心に、コロナ後遺症に関するバイオマーカーの必要性が叫ばれていました。これまで、多くの患者が自覚症状に基づいた診療を受けてきましたが、客観的に評価できる指標の不足が診断や治療の難しさを招いていました。

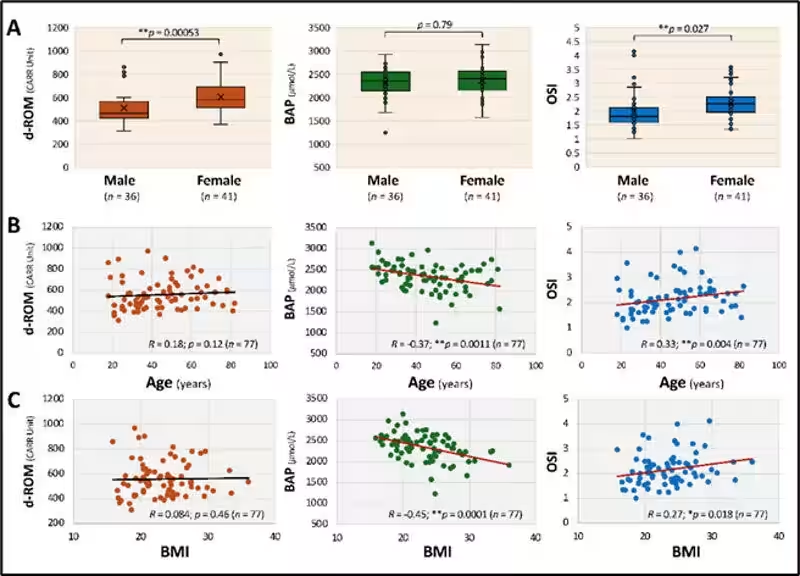

今回の研究では、岡山大学病院のコロナ・アフターケア外来を受診した77名のオミクロン株感染者を対象に、血中の酸化ストレスマーカーを測定しました。結果、コロナ後遺症患者は健康な方々と比べて、酸化ストレスの度合いが高く、抗酸化力が低いことが確認されました。これは従来の診断法では見落とされがちな重要な情報です。

思考力低下を示す「ブレインフォグ」

特に注目すべきは、「ブレインフォグ」と呼ばれる思考力や集中力の低下を訴える患者において、この酸化ストレスマーカーの有用性が示された点です。この症状に対し、酸化ストレスの測定が客観的な診断指標として機能する可能性が高いと考えられています。

◆研究の目的

本研究では新型コロナウイルスの後遺症がもたらすさまざまな症状に対し、酸化ストレスマーカーの測定を通じた診断の客観化を目指しています。研究メンバーは、「見えない症状」に苦しむ患者にとって、より良い診断や治療が提供できるようになることを望んでいます。

研究の影響

今後、本研究の成果は岡山大学病院及び山口大学におけるコロナ後遺症患者の診断や治療の現場で重要な役割を果たすことが期待されています。特に、患者に対して自覚症状だけでなく、科学的な根拠に基づいた治療を提供することで、より良い医療サービスの提供が可能になるでしょう。

研究者のコメント

大塚文男教授は「コロナ後遺症の診断がより客観的に行えるようになることで、患者への治療施策が改善されることを希望しています」と述べています。また、助教の大塚勇輝も「“目に見えない”症状が数値化されることで、患者にとっての救いになる」と期待を寄せています。

この研究成果は、2025年8月には国際学術雑誌「Antioxidants」に掲載される見込みです。今後もさまざまな研究や臨床実験を通じて、コロナ後遺症の理解促進と治療法の確立が進むことを期待したいと思います。

岡山大学はこれからもコロナ後遺症に関する研究を続け、地域や国全体における健康改善に貢献していく予定です。この研究がもたらす進展に、注目が集まっています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。