岡山大学が主導するヘリウムガス回収の取り組みとその意義とは

岡山大学が主導するヘリウムガス回収の取り組み

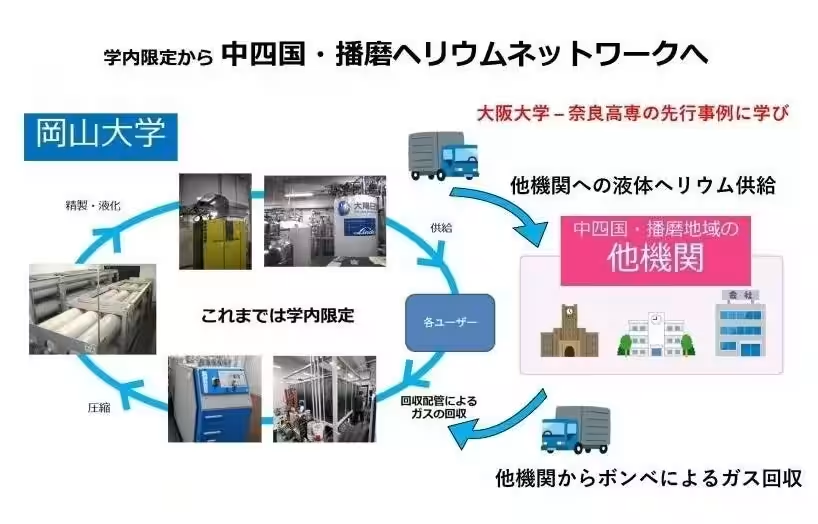

国立大学法人岡山大学(岡山市北区)は、愛媛大学との協力により、使用済みの核磁気共鳴装置(NMR)からヘリウムガスを回収する新しいプロジェクトを始めました。このプロジェクトは、2025年に整備される「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」(通称:中四国・播磨HeReNet)に向けた重要な第一歩として位置付けられています。ヘリウムは、研究や医療において非常に重要な資源ですが、近年その供給が危ぶまれる状況にあるため、この取り組みは大きな意義を持っています。

プロジェクトの背景と目的

ヘリウムは、MRIやNMR装置など、最先端の医療および研究機器で使用される冷却材として欠かせないものです。しかし、日本では液体ヘリウムを多く外部から輸入するため、世界的な需要の高まりや地政学的リスクによって価格が上昇し、供給が不安定になるという懸念が生じています。これを受け、岡山大学は2024年度から、地域内でのヘリウムの回収・再利用を目指す『中四国・播磨HeReNet』を設立しました。

ヘリウム回収の具体的な取り組み

愛媛大学の城北キャンパスで実施された回収作業では、使用済みのNMRからヘリウムガスを効率的に取り出すために、ガスバッグやホースを使用しました。9月9日には、回収の準備として6個のガスバッグが設置され、その後約2週間にわたってヘリウムガスの回収作業が行われました。ガスバッグが満杯になると、次のバッグにスムーズにつなぎ替える作業が行われ、回収が効率化されました。

9月30日には実証実験が行われ、実際に回収された約6.2㎥のヘリウムガスは岡山大学の津島キャンパスに供給され、再利用される運びとなりました。この成果は、両プロジェクトの進展に大きく寄与するものです。

地域と連携した未来への展望

岡山大学の那須保友学長は、今回の成果が『中四国・播磨HeReNet』および『HeliGet』事業において非常に重要な意義を持つと述べています。また、この取り組みを通じて地域社会との連携を一層強化し、持続可能な社会の実現に向けた貢献を目指したいと考えています。

今後、大学はこの実証実験で得た知見をもとに、さらなるヘリウムガスの回収を進め、地域内の大学や研究機関との連携を深める計画です。

結論

岡山大学と愛媛大学の協力によるヘリウムガス回収の取り組みは、資源の循環型利用を促進し、地域社会の発展にも寄与することが期待されています。日本全体にとっても、液体ヘリウムの安定供給は研究開発の基盤を支える重要な要素であり、今後の展開が楽しみです。地域の研究や産業におけるヘリウムの利用が広がることで、日本全体の研究力向上につながることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。