光創ネクサスが織り成す未来への道 - 岡山大学の異分野連携を探る

岡山大学における光創ネクサスの第3回ミーティング

国立大学法人岡山大学が2025年10月23日に開催した「光創ネクサス」第3回ミーティングは、津島キャンパスの共創イノベーションラボ(KIBINOVE)で行われ、異分野間の連携の重要性が再認識される場となりました。この研究拠点は、光をテーマにした多様な研究者が集まり、新たなテーマや応用を見出すことを目的としています。今回は、学内の教員や学生、URAなど、総勢25名が参加しました。

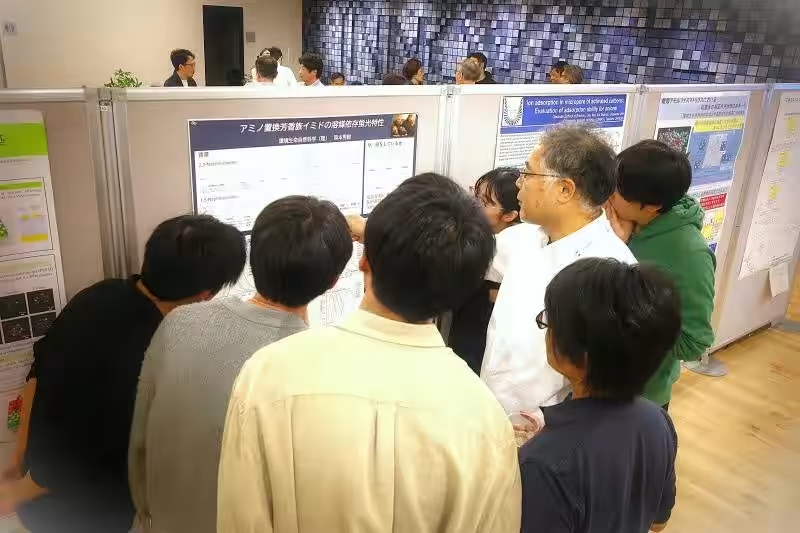

和やかな雰囲気の中でのポスターセッション

ミーティングはポスターセッション形式で行われ、参加者は軽食を楽しみながらリラックスした雰囲気で意見交換を行いました。発表者はそれぞれの研究内容を紹介するとともに、研究に関する課題や趣味についてもシェアし、幅広い議論が展開されました。このセッションは、異分野の研究者間の連携をさらに深めるための重要なステップとなりました。

新たな研究拠点との連携

今回のミーティングには、岡山大学内で活動する他の研究拠点の発起人やメンバーも参加し、より多角的な視点から研究の可能性を探っています。例えば、既存の「微生物エクスプローラーズ」や新たに発足する「AI-HPCパートナーズ」、準備中の「イメージング・IMPACT」のメンバーが参加し、より多様なアイディアが交わされました。コアメンバーが同じ場に集まり、初めての交流の場が設けられたことが、このミーティングの大きな特徴です。

研究成果と未来展望

ポスターセッションでは、様々な研究テーマが発表され、具体的には以下の内容について意見が交わされました:

1. 可視光をエネルギー源として活用する有機光触媒の開発 - 田中 健太

2. 炭素細孔壁と水溶液との界面に形成される強酸性層 - 大久保 貴広

3. 糖類アモルファスマトリクスにおける収着水の相互作用状態の非単一性 - 今村 維克

4. アミノ置換芳香族イミドの溶媒依存蛍光特性 - 岡本 秀毅

5. 電子欠損性複素多環芳香族化合物を主骨格とする半導体ポリマーの開発 - 森 裕樹

6. 幅広い可視波長域の光を用いた人工光合成の構築 - 三澤 弘明

7. 蛍光を失わせたGFPの過剰発現が引き起こす細胞応答の解析 - 守屋 央朗

これらの研究は、光についての新たな視点を提供し、今後の研究における基盤が築かれていくことでしょう。

今後の活動と展開

「光創ネクサス」は、光の研究だけでなく、新しい挑戦を求める全ての研究者が参加できる交流の場として、さらなる発展を目指しています。異分野間の連携を強化し、新たな革新が生まれていく様子は、多くの期待と希望を抱かせます。岡山大学は今後も、地域の特性を活かした特色ある研究活動を推進していく取り組みに力を入れていきます。

ぜひ、今後の活動にもご注目ください。また、岡山大学の理念に基づく共創と革新への取り組みにも期待が寄せられています。地域中核・特色ある研究大学として、岡山大学がどのような未来を築いていくのか、目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。