岡山大学が解明した地球マントルの謎の溶融層の形成メカニズム

地球マントルの謎の溶融層の形成メカニズムを解明

2025年5月、岡山大学と高輝度光科学研究センターの共同研究チームが社会に衝撃を与える成果を発表しました。この研究は、地球のマントルに存在する不連続面上に見られる二重の低速度層の形成メカニズムを解明したものです。これまでその成因は謎に包まれていましたが、今回の研究により新たな知見が得られることになりました。

研究の背景

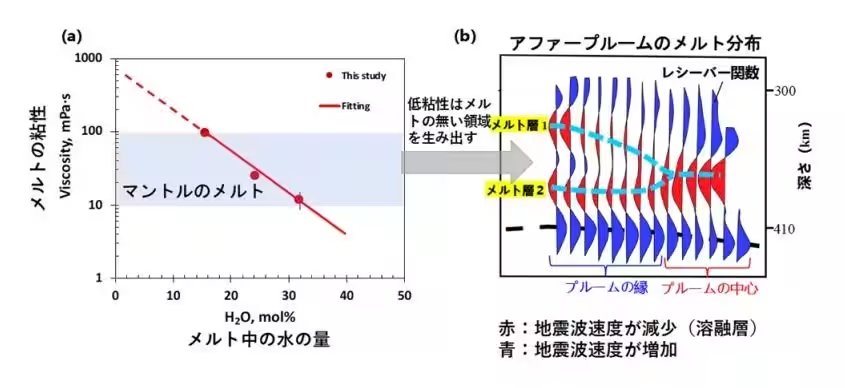

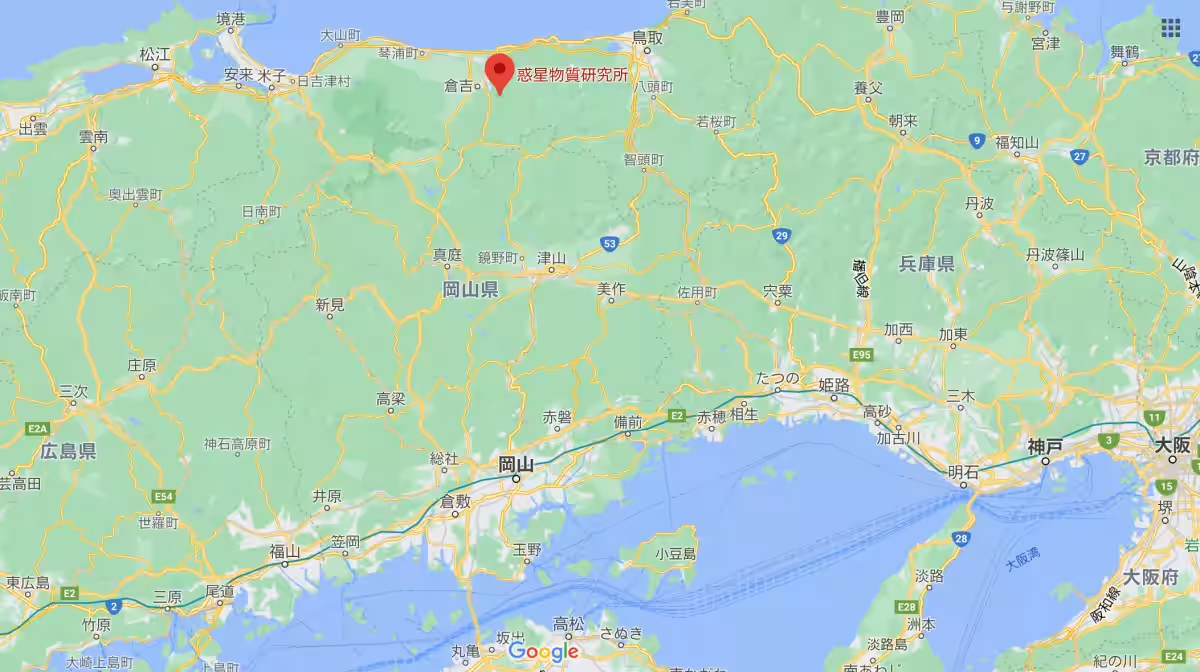

地球マントルは、深さ約410 kmの地点に二重の低速度層を持つことが知られています。この層の正体や形成過程は長い間、地球科学者たちを悩ませるテーマでした。岡山大学の高圧実験技術と、SPring-8の強い放射光を駆使して、高温高圧下のケイ酸塩物質の粘性を測定することで、研究チームはこの謎を解き明かしました。

研究方法

今回の研究チームは、岡山大学を中心に日英仏米の国際的な科学者で構成されています。特に、ロンジャン・シェ博士が主導したこのプロジェクトでは、高圧下でのケイ酸塩物質に水を添加し、その状態での溶融物の特性を調査しました。研究の過程で、異常な低粘性を示す溶融物が存在することが判明しました。これにより、マントルの対流や化学進化にどのように影響するのかがより一層明らかになったのです。

主要な発見

この研究の最大の成果は、「メルト・ダブレット」と呼ばれる二重の溶融岩石層が地球の410 kmのマントル不連続面のすぐ上に形成される可能性を示したことです。モデル計算により、上昇するマントル対流の一部で水を含む溶融物が存在する場合、二重の低速度層を再現できることが確認されました。この重要な発見により、地球内部の物質循環とダイナミクスについての理解が深まることが期待されます。

専門家の視点

研究を指導した芳野極教授は、この成果に興奮を隠せません。「私たちの研究が、地球の深部についての新たな知識を提供できることを嬉しく思います。特に、共に研究を進めてきた学生たちとの連携が、この成果につながったと感じています。このワクワクする体験を、将来を担う若者たちと共有できたら素晴らしいですね。」とのことです。

研究の意義

この研究により、マントルの形成や地球内部の構造がどのように進化してきたのかを示す重要な手がかりが得られました。また、地球内部の水の循環についても、さらなる理解を促すものとなるでしょう。この発見は、地球科学だけでなく、広範な科学分野においても大きな影響を与えることでしょう。

まとめ

岡山大学の研究チームによる地球マントルの謎の深層が、ついに解明されました。今後もさらなる研究が期待され、私たちの地球に関する理解が深まることを願っています。今回の発見は、科学の進展における重要なステップとなるでしょう。興味を持たれた方は、岡山大学のプレスリリースや研究論文もご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。