トポロジーとAIが織りなす薄膜生成の新たな展望〜Beyond 5Gを見据えて〜

薄膜生成の革新

薄膜技術は、電子デバイスを支える重要な要素の一つです。東京理科大学、岡山大学、京都大学、東北大学、筑波大学の共同研究チームが、薄膜生成時における特有の樹枝分かれ現象について新しい解析手法を開発しました。この研究は、数理トポロジーと物理学、AIを融合させ、薄膜の品質を向上させることを目指しています。

樹枝分かれのメカニズムとは

薄膜生成時に観察される樹枝状の成長過程は、電子デバイスの性能に多大な影響を及ぼします。これらの枝分かれ構造が形成されると、薄膜の厚さが不均一になり、凹凸が生じ、最終的には電子デバイスの機能に悪影響を及ぼしてしまうこともあります。

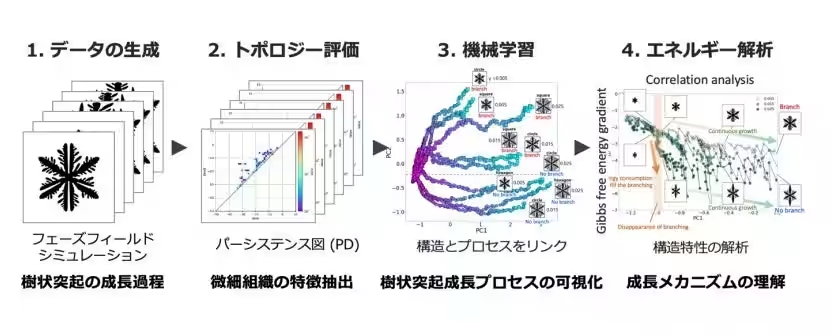

研究チームは、この果てしない枝分かれ現象の背後にあるメカニズムを明らかにするために、数学的トポロジーと自由エネルギーを活用し、さらには機械学習(AI)を組み合わせた自動化された解析手法を採用しました。これにより、樹枝状の構造と薄膜形成プロセスに関する新たな理解が得られ、品質の高い薄膜結晶を製造するための道筋が開かれました。

Beyond 5Gへ向けた期待

次世代の通信技術、特にBeyond 5Gの実現に向けては、テラヘルツ周波数帯で動作する新しい電荷移動度の高いデバイスが求められています。ここでの成功には、極微細なトランジスタ材料の作成技術が不可欠となります。

特に銅基板上で生成されるグラフェンや六方晶窒化ホウ素(h-BN)を用いた多層膜デバイスは、最近の研究で高い電荷移動度を示すことが明らかにされています。これらの材料を活用するためには、銅基板上での高品質な薄膜の生成が非常に重要です。今回の研究成果は、材料の特性を最適化し、次世代の電子デバイスの基本技術として大いに期待されています。

新しい研究手法の確立

今回の研究は、単なる技術の改善にとどまらず、数学、物理、AIという異分野の知見を融合させることに成功しました。この組み合わせにより、従来の顕微鏡を用いた定性的な観察から、定量的な解析へと移行する新たな視点を提供しています。これにより、材料科学の発展に寄与するだけでなく、未来の研究にも応用可能な手法が確立されたのです。

研究成果の公開

本研究の成果は、2025年4月8日に「Science and Technology of Advanced Materials: Methods」という専門誌に発表されました。研究は、科学技術振興機構(JST-CREST)の支援を受けており、将来的な社会のインフラ支援に向けた重要なステップとなります。

これまでの研究の進展は、岡山大学や東京理科大学のような国立大学の協力によって支えられており、地域の特色を生かした研究機関の重要性を示しています。これからも地域と連携し、持続可能な社会の実現に向けた研究を進めていくことが期待されています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。