岡山大学の新発見、タマネギの動原体が驚くべき動きを見せる!

岡山大学の新たな発見

国立大学法人岡山大学の研究者たちが、タマネギやニンニクを使った新しい染色体の研究結果を発表しました。この成果は、特にタマネギの動原体に関する認識を根本から変えるもので、まさに画期的な発見として注目されています。

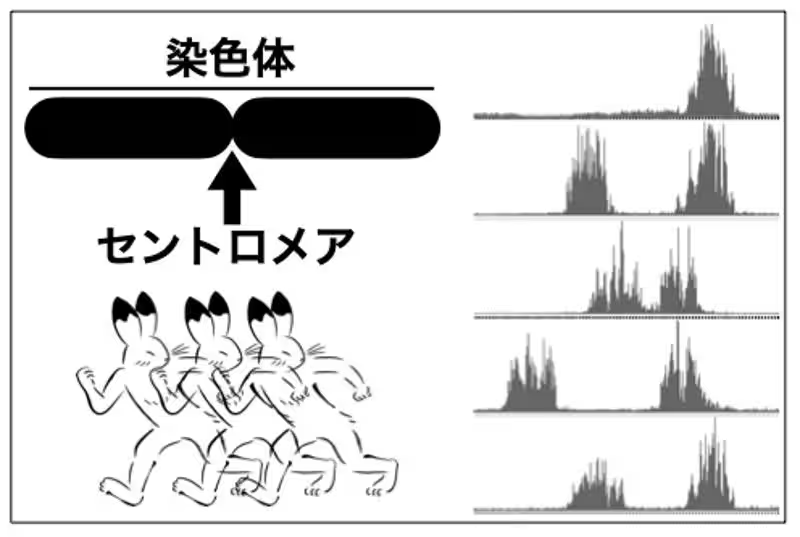

セントロメアの移動を発見

これまで、動原体(セントロメア)が染色体上で固定的に存在するとされてきましたが、岡山大学の研究チームは、タマネギのセントロメアが実際には頻繁に位置を変えることを発見しました。これは、植物学の分野における従来の常識を根底から覆すものであり、非常に刺激的な内容です。

また、ニンニクについては、これまで報告されていた中で最も大きな動原体を持つことが明らかになり、その結果も注目されています。

発見の背景と意義

この研究は、岡山大学の学術研究院先鋭研究領域の長岐清孝准教授と牛島幸一郎教授を中心に行われており、ネギ、タマネギ、ニンニクなどの系統を解析しました。彼らは、類似した生物であっても、セントロメアの位置が異なることを確認しました。

研究の成果は、2025年6月10日に米国の「The Plant Cell」という学術誌に発表され、その質の高さが証明されています。セントロメアは、染色体の特定のランドマークとして、一般的には固定された存在だと考えられていましたが、今回の研究によりよりダイナミックな振る舞いを持つことが分かりました。

驚きと期待

長岐准教授は、この新発見に対して「E pur si muove(それでも、それは動いている)」と表現しました。この表現は、学問における定説が覆されることの驚きを如実に示しています。この発見が生物学的研究にどのような新しい視点をもたらしていくのか、私たちにとっても非常に興味深いところです。

今後の研究では、タマネギだけでなく、他の生物における動原体の挙動についても調査が進むことでしょう。セントロメアの移動がなぜ起こるのか、また、ニンニクよりも大きなセントロメアを持つ生物が存在するのかといった疑問が次の研究のテーマになると考えられています。

未来への影響

また、この研究結果は、今後の作物の品種改良にも応用できる可能性があるとされています。セントロメアを意図的に動かすことができれば、農業生産性の向上にも貢献するかもしれません。まさに、科学者たちの新しい可能性を示すものであり、私たちの未来の食糧問題に対して新たな解決策を提示してくれるかもしれません。

まとめ

タマネギの動原体が移動するという発見は、植物科学の新たな時代を予感させるものであり、岡山大学がこの分野において大きな役割を果たすことが期待されます。これからの研究が、一体どのような新たな知見をもたらしてくれるのか、目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。