岡山大学が宇宙実験の準備に向けたキンギョのウロコ保存に成功

宇宙実験の新たな可能性:キンギョのウロコ保存技術

近年、宇宙事業の進展に伴い、生物学的な研究がますます重要視されています。そんな中、岡山大学と金沢大学をはじめとする研究グループが、キンギョのウロコを長期間にわたって細胞活性を保ったまま保存することに成功しました。この成果は、宇宙実験の基盤を強化するもので、特に国際宇宙ステーション(ISS)での実験に向けた新たな道を開くものと期待されています。

1. 研究の背景

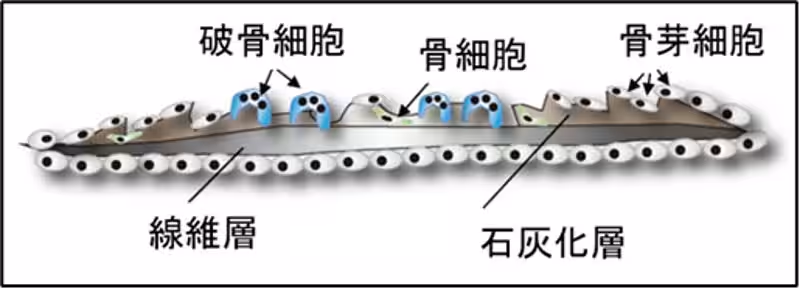

この共同研究は、金沢大学環日本海域環境研究センターの鈴木信雄教授を筆頭に、岡山大学の池亀美華准教授、立教大学の服部淳彦特任教授、文教大学の平山順教授らが中心となって行われました。彼らは、キンギョのウロコに存在する骨芽細胞と破骨細胞の活性を、低温での保存によって維持することを目指しました。

2. 研究の成果

具体的には、研究チームはキンギョのウロコを0.1%の次亜塩素酸で滅菌し、その後、培地を交換することなく1週間以上、低温(4℃)で保存する実験を実施しました。この結果、ウロコに存在する細胞の活性を維持でき、さらに重力に対する応答も確認されました。その後の予備実験により、3週間以上の保存が可能であることも確認されました。

この技術により、宇宙でのキンギョ飼育において、ウロコを事前にパッキングする必要がなくなり、日本国内での低温保存が実現。これにより、NASAなどの宇宙機関に迅速に輸送できるメリットが生まれました。ロケットの打ち上げの際の予期しない遅延にも対応できるようになり、宇宙実験の技術的な面での貢献が期待されています。

3. 宇宙環境利用に向けた展望

本研究は、2024年度からJAXA宇宙科学研究所の公募事業として実施されており、2025年度にも継続されることが決定しています。将来的には、国際宇宙ステーションでの実験を計画しており、この新しい技術がどのように活かされるのか、今後の研究が注目されます。

4. 研究の意義

この成果は、宇宙実験の基礎的な技術向上に寄与するもので、将来にわたり新たな生命科学の可能性を探求する道を開くものです。我々の宇宙に対する理解を深めるための重要な一歩といえるでしょう。特に、キンギョのウロコを用いた研究は、宇宙環境における生物の適応や健康維持についての知見を提供することが期待されます。

金沢大学や岡山大学をはじめとする研究グループの尽力が、今後の宇宙研究において重要な役割を果たすことになると確信しています。新たな技術の開発は、私たちの宇宙への探求心を一層高め、科学のさらなる進展につながることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。