岡山大学の研究で判明したコロナ後遺症と長期通院の実態

岡山大学の研究で判明したコロナ後遺症と長期通院の実態

岡山大学病院のコロナ後遺症外来を受診した患者に関する重要な研究成果が発表されました。この研究では、オミクロン株期に感染した患者の約52%が、初診から6ヶ月以上の長期通院が必要であることが明らかになりました。このデータは、コロナ後遺症の深刻さと、その影響を受けた人々の生活の質についての理解を深めるもので、特に女性患者の症状が多様であることが特徴的です。

研究の背景と目的

岡山大学の総合内科・総合診療科の研究チームは、コロナ後遺症の症状と通院期間に関連する臨床的特徴を明らかにするために、この研究を行いました。長期にわたるコロナ後遺症の影響を理解することで、患者への適切な医療支援を目指しています。

主な研究結果

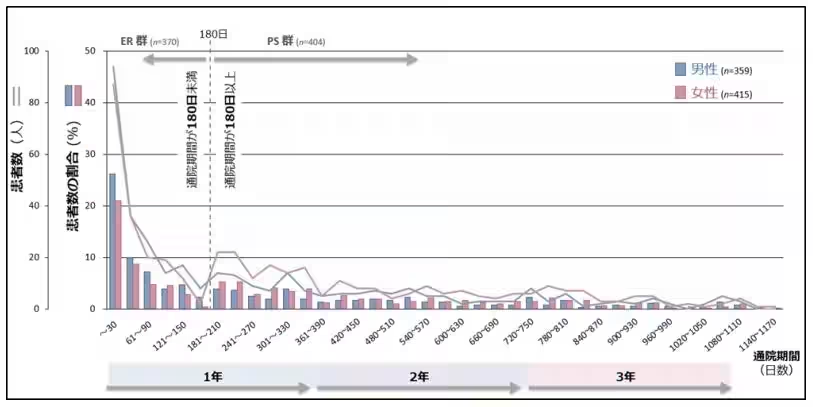

研究によると、コロナ後遺症外来を受診した患者のうち、52.2%が180日以上の通院を要していることが明らかになりました。また、長期通院が必要な患者の性別による違いも見つかっています。特に女性患者の割合は59.4%で、複数の症状を有するケースも女性の方が多いという結果が出ています。具体的には、女性患者は倦怠感や睡眠障害、記憶障害、しびれなどの症状を訴えることが多く、男性患者では倦怠感や頭痛が主な症状とされています。

これらの結果は、女性がコロナ後遺症においてより多様な問題を抱えている可能性を示唆しており、継続的な診療が求められることを示しています。要するに、女性は男性よりもコロナ後遺症に対して厳しい影響を受けやすいということです。

患者の生活の質と精神的影響

調査に参加した患者の中で、長期通院が必要な人々は、初診時に身体的および精神的に厳しい状況にあることがわかりました。生活の質や抑うつのスコアも高く、コロナ後遺症がこのように人々の生活に深刻な影響を及ぼしていることが示されています。特に、日常生活を送る上でのサポートが不可欠であることが確認されました。

研究者のコメント

研究に関与した櫻田泰江医員は、「今回の調査を通じて、女性の方が辛い症状で悩んでいる方が多いことが明らかになりました。この事実は、同じ女性として寄り添いながら診療を行う重要性を再認識させるものです。今後も、後遺症への理解を広め、効果的な治療法を模索していきたいと思います」と述べています。

また、大塚文男教授は、「コロナ感染が長引くことで後遺症が残る可能性があるため、感染対策を引き続き意識することが重要です」と強調しています。

今後の展望

この研究成果は、2025年7月11日に国際的な学術雑誌『Journal of Clinical Medicine』に掲載され、さらなる研究への道を開くことが期待されています。体の負担を軽減し、充実した生活を送るためのメディカルサポートが求められる中、岡山大学は地域医療の一翼を担っています。

岡山大学病院は患者さんが安心して診療を受けられる環境を整備し、患者の健康と生活を守るために取り組み続けていくことが求められています。これにより、より多くの人々がコロナ後遺症からの回復を目指す手助けとなることを期待します。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。