岡山大学、特発性多中心性キャッスルマン病の重要因子を発見し治療法確立に期待

岡山大学が特発性多中心性キャッスルマン病に関する重要分子を発見

国立大学法人岡山大学の研究チームは、特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の病態を引き起こす重要な遺伝子を解明しました。この研究成果は、2025年9月11日に医学専門誌「Haematologica」に発表され、iMCDの治療法確立に向けた一歩となる期待が寄せられています。

特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)とは

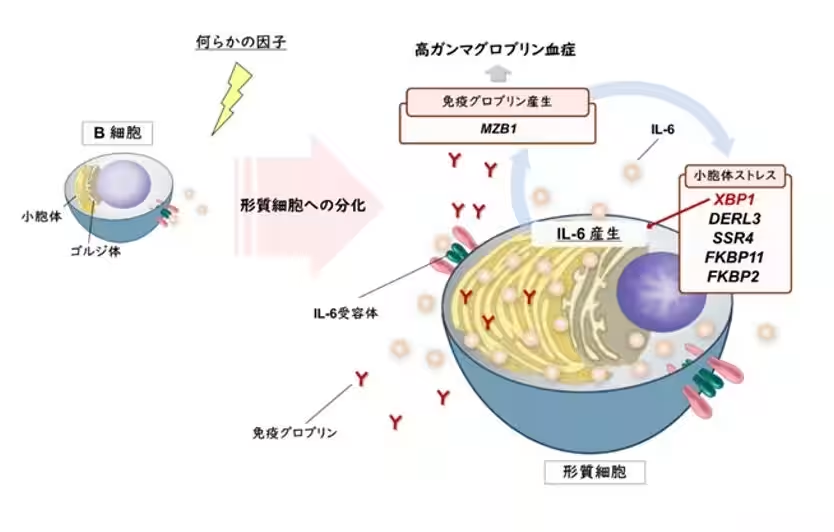

iMCDは、全身のリンパ節の腫れ、発熱、貧血、倦怠感などの症状を引き起こす原因不明の希少疾患です。日本では特にiMCD-IPLというタイプが多く見られます。iMCD-IPLでは、炎症を引き起こす物質であるインターロイキン-6(IL-6)が増加し、通常の治療法としてIL-6阻害剤が用いられますが、病気の詳細なメカニズムは未解明のままで、完治につながる治療法は存在していません。

研究の内容

研究を進めたのは岡山大学学術研究院保健学域の錦織亜沙美助教や西村碧フィリーズ講師、佐藤康晴教授などのチームです。彼らはiMCD患者の遺伝子とたんぱく質の発現を調べ、iiMCDのタイプごとにIL-6を生成する細胞が異なることを発見しました。特にiMCD-IPLでは、特定の遺伝子が活発に働いてIL-6が過剰に生成されることが明らかになりました。

この発見は、iMCDの病態解明に大きく寄与すると同時に、将来的には根治療法の確立へもつながることが期待されています。

錦織助教の見解

研究を主導した錦織亜沙美助教は、「iMCDについてはまだ多くの未解明な点があります。しかし、この研究によって病態の理解が進むことを願っています。将来的には、この疾患で苦しむ患者さんのために治療法を確立できればと思います」と述べています。

研究の影響

この研究は、特発性多中心性キャッスルマン病に対する新たな医療均一化の動きを促進するだけでなく、同様の症状を持つ患者たちに希望をもたらすものとされています。iMCDに関しては国際的に注目が集まり、今後の研究結果が待ち望まれます。

今後の期待

iMCDの治療は未だ道半ばでありますが、岡山大学の研究チームによるこの画期的な発見は、根治療法の確立へ向けた重要なステップとして受け止められています。今後のさらなる研究が、iMCD患者の生活の質を向上させることに寄与することを期待します。

この研究は、岡山大学が国際的な医療研究でのリーダーシップを強化する一助となることが期待されており、多くの人々にとって朗報となるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。