岡山大学が世界初のキャッスルマン病の診断基準を策定し医療研究の新時代を開く

岡山大学の画期的成果:キャッスルマン病の国際診断基準を策定

特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)は、リンパ節の腫れや発熱、体液の貯留を伴う難治性の希少疾患です。これまで、臨床的な診断が難しく、国際的な基準が存在しなかったため、診療や研究が進む上で大きな壁となっていました。しかし、岡山大学の研究チームがこの状況を打破し、世界初となるiMCDの国際的な組織診断基準を確立しました。

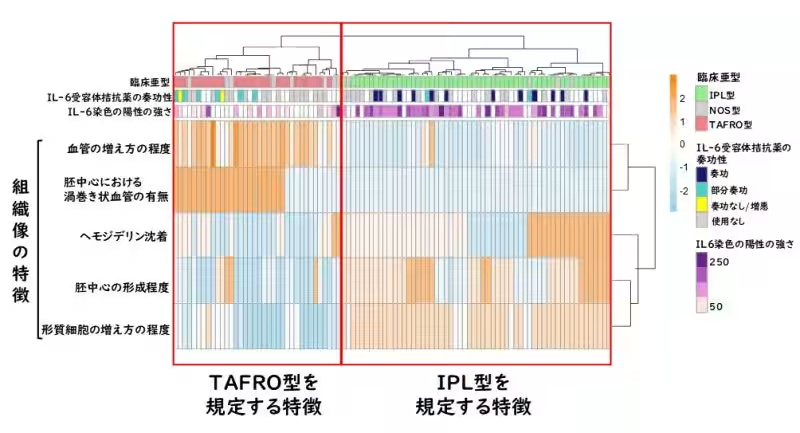

具体的な取り組みとして、日本、アメリカ、欧州の専門家が連携し、iMCDの亜型を定義するための組織学的所見を点数化する方法を採用しました。この手法により、機械学習を使用した再現性の検証も行われ、安定した診断が可能となりました。この成果は、2025年6月20日に「American Journal of Hematology」に掲載される予定です。

診断基準の意義

この新しい国際基準を整備することにより、世界中の研究者が同一の病理指標を用いた症例評価を行えるようになります。これにより、診断の質が飛躍的に向上し、亜型ごとの詳細な病因解明や新たな治療法の開発が期待されます。特に、iMCDの組織像に基づく亜型分類が、患者に対する治療効果の予測に寄与することが期待されています。

西村碧フィリーズ講師は、「基準がない中での診断は非常に難しく感じていましたが、今回の研究によって症状や治療反応性が明確に相関することが示され、治療方針の選択にも役立つ可能性があることが分かりました。」とコメントしています。これは、患者にとっても朗報であり、より適切な治療が提供される道が開けることになります。

未来への展望

この研究は、岡山大学における医療研究の新たな里程標を打ち立てるものであり、今後もさらに多くの発見や進展が期待されます。オープンサイエンスの精神を背景に、日本国内外の研究者との協力を進め、iMCDに関連する疾患に対する理解と治療法の改善へと繋がることを目指します。

国立大学法人岡山大学は、引き続き地域貢献を果たしながら、研究活動を通じて人類の健康を進展させることを目指しています。これからも岡山大学の動向から目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。