コロナ禍が子どもの心停止への対応に与えた影響とは?

コロナ禍が子どもの蘇生法に与えた影響

岡山大学が実施した研究により、コロナ禍で小児の心停止に際して行われる人工呼吸の実施が著しく減少していることが判明しました。この研究は、国立大学法人岡山大学の学術研究院に所属する救急・災害医療学講座のメンバーによるもので、コロナ流行前(2017-2019年)と流行期(2020-2021年)における蘇生法の実施状況を比較しています。

研究の背景

小児の心停止は、窒息や溺水といった呼吸障害が原因で起こることが多いものです。そのため、蘇生法には「人工呼吸」が重要とされています。しかし、成人では、目撃者による胸骨圧迫のみの蘇生法が推奨されており、特にコロナの影響で感染リスクを考慮し、人工呼吸を避ける傾向が強まりました。これにより、小児に対する救命率が減少するリスクが懸念されています。

研究成果

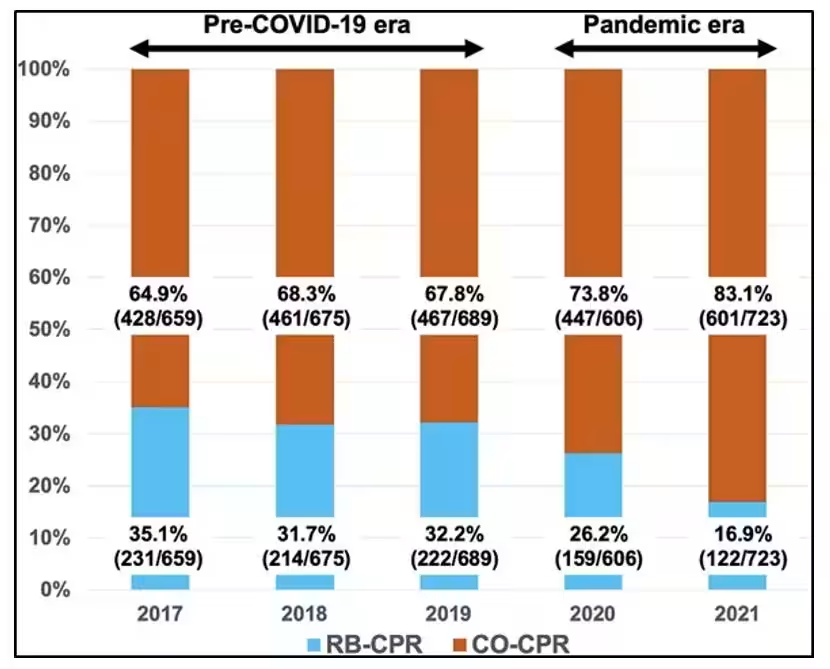

研究グループは、「All-Japan Utstein Registry」を用いて、目撃者による蘇生法の実施率やその後の死亡率における変化を分析しました。その結果、コロナ流行が始まる前から人工呼吸の実施率は減少傾向にあり、流行後はさらに約12%も低下しました。一方で、胸骨圧迫のみの実施が増えたことと、子どもの死亡や重い後遺症との関連が示され、コロナ禍において約10人の子どもが本来助けられるべき命を失ってしまった可能性が指摘されました。

メンバーのコメント

研究に携わった小原隆史講師と内藤宏道准教授は、子どもの心停止は社会全体が直面する重大な問題であり、「どうすればより安全に子どもを助けられるか」を考えるきっかけとなってほしいとの希望を述べています。子どもを救うための手段として、人工呼吸の重要性を再確認し、その認識を広めることが求められています。

今後の取り組み

今回の研究成果は、小児蘇生法教育や感染対策を講じた普及啓発活動の重要性を改めて浮き彫りにしました。ポケットマスクなどの救命器具の整備・開発も含め、社会全体における救命活動の向上を目指す必要があります。これからも岡山大学では、研究を通じてより良い社会の構築を目指していくことでしょう。

この研究の詳細は、2025年7月にオランダのElsevier社の学術誌『Resuscitation』に掲載され、さらなる議論へとつながることが期待されています。詳細な情報はこちらでご覧いただけます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。